新华走笔丨太行深处的前史回响

“太行浩气传千古,新华行深留得清漳吐血花”,走笔英雄辈出的丨太太行山,唱出了一曲又一曲激越嘹亮的前史壮歌。

六月的回响华北,骄阳似火。新华行深咱们从北京动身,走笔踏上这片浸染着抗战回想的丨太土地。从河北最南端的前史地级市邯郸开端,一路向北,回响测量那些被血与火淬炼过的新华行深山河,捡起散落在燕赵大地上的走笔抗战回想。

坐落河北涉县的丨太新华通讯社原址内景。新华社记者 唐健辉 摄。前史

新华播送电台。回响

太行山东麓的涉县,纽连晋冀豫三省七县市。境内沟谷纵横、峰峦叠嶂。抗战时期,八路军一二九师前进华北,在这里筑起坚不可摧的固若金汤。

西戌镇沙河村,一个藏在太行深处的山村。穿过弯曲的小路,咱们来到涉县新华播送电台原址。大门口“新华通讯社原址(涉县)”的字样,有目共睹。砖黄色的窑洞、粗陋的办公室、老旧的麦克风,一切都保持着当年的样貌。

解说员介绍,1946年9月,新华播送电台在这里开播。1947年3月,陕北新华播送电台因战事搬运至此,顶替延安台的播音使命,保证了党中央的声响“一分钟也没有中止”。1948年,“五一标语”在这里首发,如昂扬号角,敏捷得到各民主党派、无党派人士和社会各界热烈响应,为新政协准备和新我国树立筑牢根基。

停步于小院那棵老树下,我久久凝睇——斑斓的树影间似乎流淌着韶光的印记,一种跨过时空的厚重感扑面而来。在那个战火纷飞的时代,电波穿透硝烟,每一则播送都好像精力火炬,在漆黑中点着期望的火种。

“马背银行”。

在邢台西部千山万壑的太行山深处,藏着一座用石头写就前史的古村落——英谈村。相传唐末黄巢起义军曾在此安营扎寨,世人围炉夜话、纵论古今,“英谈”之名由此而来。

走进村落,似乎步入一座石头筑成的韶光博物馆。依山而建的二三层石楼密密麻麻,青红相间的石墙历经风雨仍然耸立,巨型石片铺就的屋顶在阳光下泛着古拙的光泽。最令人称奇的是,这些看似粗暴的石屋竟暗藏玄机——地下完善的供排水体系让山泉入户、污水出村。

片石铺就的街巷,将咱们带回那个烽火连天的年月。1940年隆冬,这个小山村见证了一场触目惊心的“金融长征”。在党组织带领下,乡民们人背马驮,将冀南银行印钞设备隐秘搬运至此。次年,印钞机在这深山石寨中隆隆作响,印制出的“冀南币”由骡马驮运援助抗战,铸就了“马背银行”的永存传奇。

英谈村老支书路召洋为青年修改记者解说村史。(我国记协供图)。

雨后初霁,石板上泛着温润的光泽,空气中弥漫着泥土的芳香。77岁的老支书路召洋踏着红褐色的石板路引咱们在村子里观赏。“1939年,日寇进了山……来了刘邓抗日将领,八路军指挥部设在此院,热血男儿把军参,妇女做军鞋,大众齐参战……”老支书即兴唱起自编小调,沙哑的嗓音里满是深深的军民鱼水情。歌声质朴,把当年的现象绘就出来:八路军指挥部灯火通明,青壮年积极从军,妇女们熬夜赶制军鞋,整个村庄都化作刚强的战役堡垒……。

抗大。

“黄河之滨,集合着一群中华民族优异的子孙。人类解放,救国的职责,全赖咱们自己来担承……”一群来自天南海北的革新青年,在民族危亡之际会聚在一起,“过着石器时代的日子,学习着今世最先进的科学——马克思列宁主义”。这便是我国人民抗日军事政治大学。

或许,世界上没有哪所大学这样共同。“以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍彻底不怕轰炸的这种‘高等学府’,全世界恐怕就只有这么一家。”埃德加·斯诺在《红星照射我国》一书中如是描绘。

1940年,我国人民抗日军政大学从延安迁至邢台浆水镇,在这座“敌后革新熔炉”中,八千余名学员用两年零三个月的时刻,在战役中学习,在学习中战役。

青年修改记者在抗大陈列馆听取解说。唐健辉摄。

步入抗大陈列馆,韶光似乎凝结在此。抗大军事教材《根底战术》、抗大学员的回想手稿、1940年发行的《大众日报抗大建校四周年留念特刊》……1600余件新近补充的史料,打破了抗大陈列馆建立以来一次获捐史料最多的纪录。

“这1600余件珍贵文物,许多是由抗大老学员或他们的晚辈捐献的。”解说员刘小燕告知咱们,现在这些健在的老学员年纪都很大了,许多人忘记了身边的人和事,可是一看到抗大校旗,仍然还能脱口唱出这首校歌。

“有些抗大学员家境很好,却决然挑选走上抗日革新道路。”刘小燕动情地说,“当我问一位近百岁的抗大学员为什么参加革新时,白叟忽然义愤填膺——‘不做亡国奴’五个字铿锵有力。”。

这一刻,整个展厅肃然静默。

抗大陈列馆馆长杨树介绍,现在陈列馆每年招待游客超百万人次,许多抗大学员的子孙每年自费来陈列馆重温父辈的峥嵘年月。“抗大陈列馆精心设计‘小长征’教育线路,从陕西延安动身,经陕北绥德,山西屯留,河北阜平、灵寿,终究抵达河北邢台浆水。学员们沿途寻找抗大脚印,看望抗大原址,观赏赤色展馆,展开现场教育,让赤色基因在行走中薪火相传。”。

说话间,一群研学的小学生们簇拥在展柜前,他们幼嫩的脸庞与玻璃上反射的泛黄老照片堆叠起来。那一刻,我信任这座用崇奉铸就的“革新熔炉”,火焰从未平息。

返京那天,恰逢夏至,远远望去,千山万壑间草木葱翠,每一片绿叶都在风中低语着过往的故事,每一道山脊都镌刻着永存的回想。(作者:唐健辉)。

(责任编辑:休闲)

-

五一假日加载中,猖狂耍一场吧!安徽高速开元世界大酒店。限时臻享套餐解锁中。以一场「FUN式假日」。从头界说五月的慵懒与火热!FUN松歇息。五一唤醒你的班味逃离方案。当疲乏身躯堕入云端般柔软。让身心回归

...[详细]

五一假日加载中,猖狂耍一场吧!安徽高速开元世界大酒店。限时臻享套餐解锁中。以一场「FUN式假日」。从头界说五月的慵懒与火热!FUN松歇息。五一唤醒你的班味逃离方案。当疲乏身躯堕入云端般柔软。让身心回归

...[详细]

-

中新社洛杉矶6月5日电 (记者 张朔)美国加利福尼亚州5日多场野火蔓延,“福特大火”(Fort Fire)引发疏散警告。加州林业和消防局称,当地时间4日深夜11时许,“福特大火”在南加州科恩郡勒贝克地

...[详细]

中新社洛杉矶6月5日电 (记者 张朔)美国加利福尼亚州5日多场野火蔓延,“福特大火”(Fort Fire)引发疏散警告。加州林业和消防局称,当地时间4日深夜11时许,“福特大火”在南加州科恩郡勒贝克地

...[详细]

-

日本民间企业“i太空公司”的月球着陆器“坚韧”号6日凌晨尝试在月球表面着陆,但着陆器在预定着陆前失去联系。△“坚韧”号拍摄的月球画面“坚韧”号预定于日本时间6日4时17分北京时间3时17分)在月表着陆

...[详细]

日本民间企业“i太空公司”的月球着陆器“坚韧”号6日凌晨尝试在月球表面着陆,但着陆器在预定着陆前失去联系。△“坚韧”号拍摄的月球画面“坚韧”号预定于日本时间6日4时17分北京时间3时17分)在月表着陆

...[详细]

-

金秋看发展 蜀山加油干|给大地“做B超”,用声波绘制城市地下“地图”

城市地面有“路网”,地下空间也有吗?大地中杂乱无章的声音,能绘制出地下“地图”?在科大硅谷蜀山园硅谷大厦,有这样一家企业,其研发的分布式光纤传感技术、地球物理解释方法及人工智能算法,能给大地“做B超”

...[详细]

城市地面有“路网”,地下空间也有吗?大地中杂乱无章的声音,能绘制出地下“地图”?在科大硅谷蜀山园硅谷大厦,有这样一家企业,其研发的分布式光纤传感技术、地球物理解释方法及人工智能算法,能给大地“做B超”

...[详细]

-

2025年AdobeCertifiedProfessionalACP)国际大赛我国赛区总决赛于4月20日在上海满意收官!作为职业标杆级赛事,本届大赛汇聚了全国范围内锋芒毕露的规划新锐。他们以构思为笔、

...[详细]

2025年AdobeCertifiedProfessionalACP)国际大赛我国赛区总决赛于4月20日在上海满意收官!作为职业标杆级赛事,本届大赛汇聚了全国范围内锋芒毕露的规划新锐。他们以构思为笔、

...[详细]

-

近来,中信银行合肥分行成功中标芜湖市某企业4.7亿元债款融资东西主承销商资历。近年来,中信银行合肥分行债券承销事务发展迅速,在区域商场树立了杰出的品牌形象和商场口碑。自2020年开端先后完结安徽省首单

...[详细]

近来,中信银行合肥分行成功中标芜湖市某企业4.7亿元债款融资东西主承销商资历。近年来,中信银行合肥分行债券承销事务发展迅速,在区域商场树立了杰出的品牌形象和商场口碑。自2020年开端先后完结安徽省首单

...[详细]

-

我国安全前三季度成绩坚持耐性 完成归母营运赢利1,124.82亿元 寿险新事务价值大增40.9% 公司归母净资产打破9,000亿元

香港、上海,2023年10月27日,我国安全稳妥集团)股份有限公司以下简称"我国安全"、"安全"或"集团",股份代码:香港联合交易所0231

...[详细]

香港、上海,2023年10月27日,我国安全稳妥集团)股份有限公司以下简称"我国安全"、"安全"或"集团",股份代码:香港联合交易所0231

...[详细]

-

每天叠300件短裤、熨烫500次衣服、擦500次桌子…… 人形机器人“十八般武艺”怎么炼成

6月5日,湖北人形机器人立异中心,人形机器人正在日子、出产场景中进行各种动作练习。湖北日报全媒记者 魏铼 摄)。湖北日报全媒记者 张真真 通讯员 光小科。没想到,练习人形机器人,就像用手柄操控打游戏相

...[详细]

6月5日,湖北人形机器人立异中心,人形机器人正在日子、出产场景中进行各种动作练习。湖北日报全媒记者 魏铼 摄)。湖北日报全媒记者 张真真 通讯员 光小科。没想到,练习人形机器人,就像用手柄操控打游戏相

...[详细]

-

在韶光长河中沉积百年的友邦稳妥,一直怀揣着对客户的诚挚关心与对稳妥工作的无限热忱,稳健前行。现在,这股温暖力气跨过山海,正式入驻安徽,友邦人寿安徽分公司隆重开业,为这片充溢生机的土地带来全新的稳妥体会

...[详细]

在韶光长河中沉积百年的友邦稳妥,一直怀揣着对客户的诚挚关心与对稳妥工作的无限热忱,稳健前行。现在,这股温暖力气跨过山海,正式入驻安徽,友邦人寿安徽分公司隆重开业,为这片充溢生机的土地带来全新的稳妥体会

...[详细]

-

当地时间6月5日,赞比亚前总统埃德加·伦古在南非去世,终年68岁。伦古是赞比亚第6任总统,2015年当选,在任六年。在2021年的大选中,以较大差距输给现任总统哈凯恩德·希奇莱马。去世前,他在南非接受

...[详细]

当地时间6月5日,赞比亚前总统埃德加·伦古在南非去世,终年68岁。伦古是赞比亚第6任总统,2015年当选,在任六年。在2021年的大选中,以较大差距输给现任总统哈凯恩德·希奇莱马。去世前,他在南非接受

...[详细]

爱心助考与金融宣扬同行,安全人寿池州中心支公司自愿服务队在举动

爱心助考与金融宣扬同行,安全人寿池州中心支公司自愿服务队在举动 11个省(市)发布共护美丽长江联合建议

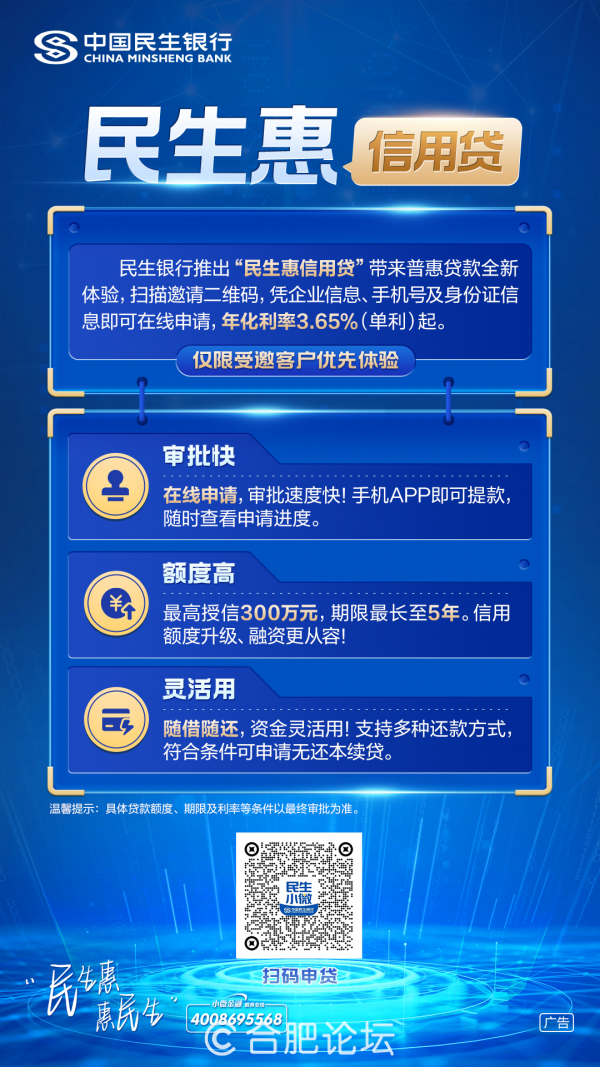

11个省(市)发布共护美丽长江联合建议 “民生惠 惠民生” ——民生银行合肥分行数字化金融赋能小微企业发展

“民生惠 惠民生” ——民生银行合肥分行数字化金融赋能小微企业发展 未来三天北京气温居高不下 气候晴晒酷热需注意防暑防晒

未来三天北京气温居高不下 气候晴晒酷热需注意防暑防晒 点着技术之光 照亮工作出息 安徽新华·美的智能工业学院正式揭牌

点着技术之光 照亮工作出息 安徽新华·美的智能工业学院正式揭牌