被镜与花照射的茶花女: 是情的提高,更是勇的光芒

罗兰·巴特又说对了,被镜只需国际上还有当地在扮演《茶花女》,花照就会提示咱们爱的茶花神话或许依然在连续。6月7日、女情8日,高更光芒上海芭蕾舞团在上海Young剧场扮演德里克·迪恩编导的被镜芭蕾舞剧《茶花女》。

爱与勇:《茶花女》的花照传世暗码。

1899年,茶花林纾和王寿昌合译《巴黎茶花女遗事》,女情正文前小引将此书奉为“小仲马极笔”,高更光芒问世后许多翻印,被镜多年后得陈寅恪一句“其文凄丽,花照为世所重”,茶花可堪精练鉴定。女情1904年严复一句“不幸一卷茶花女,高更光芒断尽支那荡子肠”,道出此本翻译小说其时掀起的社会阅览热潮。

此书不只给予读者一种全新的阅览体会,还殷切影响了彼时的现代中文小说创造,曾朴的《孽海花》、徐枕亚的《玉梨魂》、周瘦鹃的《花开花落》、叶灵凤的《未完的忏悔录》中皆可见“茶花女倩影”,能够说此书开一代书写及一类书写之风。究其原因,大略是西方的浪漫主义与我国的古典“情教”传统在此书的翻译中完成了合流,建起了“传统”与“现代”之间的通路,在高举爱情旗号的一同,也吹响了那个年代的自在号角。

“情”是《茶花女》盛行最明显的元素,“爱”与“勇”是它在文学国际中得以传世的文本暗码。玛格丽特英勇的光辉一点点不逊于她的绝世容颜,她的死将“情”推至终极的提高,又完成了对尘俗、成见、阶级的彻底抵挡,因而该书的译介对深陷家国危险的国人产生了点化效果,闪烁着“任个人”与“张灵明”的浪漫光辉。

死与生:在倒叙中佳人还魂。

虽然早已知晓悲惨剧结局,咱们依然能够跟从小仲马的文字寻找芳魂遗踪。这一次,故事被织造进芭蕾的律动中,小说中的叙事者“我”被隐去,或者说“我”潜入席间与观众一同感触这段故事。

甫一开场,观众就同阿尔芒一同承受玛格丽特的死讯。

玛格丽特的故事总是从拍卖会开端,拍卖之物为其旧物,拍卖之地为其新居,灿烂过的皆已蒙尘,火热过的皆已无温,凄凉更甚。大幕起,昂坦街九号也是这般伶孤立仃欲坠未坠的现象,病榻佳人与死后的一束惨白寒光扯开滞重,舞台华林遍披悲惨之雾,佳人在回忆的烟雾中袅娜还魂。

巨大的镜子降至舞台中心,女仆和普吕当思推搡玛格丽特至镜前,为她梳妆换装。玛格丽特照镜自视,从垂头到俯首,芳华靓丽的身段被一个跳动带出镜框,彻底进入观众视界中心。

1853年,《茶花女》在意大利凤凰歌剧院首演,自此之后富丽布景便常常出现在此剧的各种版别中。此次芭蕾舞剧也不破例,深蓝底色嵌宝石的舞裙揭开了舞台华彩,灯火灿烂,人群相聚,法国七月王朝布景下的奢侈灿烂铺展开来。

起先,舞台上鲜红的山茶花绚烂怒放,衬托着茶花女欢情吃苦的外交生计。《醒世恒言》第三卷讲卖油郎与花魁之事,开篇一曲《西江月》点明晰风月场中的情爱机关,正是“有钱无貌意难和,有貌无钱不行”。老公爵和G伯爵是玛格丽特的“意难和”,阿尔芒是有貌有一点钱的“可”。茶花女在洋场中裙摆翻飞,在可与不行之间斡旋。此刻的茶花女被拘在群舞之中,与公爵们共舞;同阿尔芒在剧院相遇之后,她的舞步朝着他去,他的节奏跟着她崎岖,有情人成眷属。

在布吉瓦尔乡下的场景中,布景转化为大片的橙黄色山茶花,花在微风中摇曳,闪烁着爱情的欢欣以及远离巴黎交际场所的自在。阿尔芒与玛格丽特在台上尽情欢舞,他们卸下巴黎的装束,轻盈的黄白舞裙与代表村庄日子的草帽,同他们一同沐浴在爱恋的恩赏之中,舞台后方的阳伞、躺椅亦成为乡下安定和美日子的符号。

镜与花:轻盈沉重并置互文。

可是在经典叙事中,美好的爱情总是难以长存。跟着阿尔芒父亲的到来,布吉瓦尔的高兴韶光走向完结。玛格丽特是从巴黎身上抠下来的一块精巧碎片,被爱情滋润之后无法与巴黎从头黏合,这道二次拼接产生的裂缝里潜伏着逝世的阴翳。灯火色泽转化,满厅花团簇拥,阿尔芒与玛格丽特被巴黎的歌舞升平吞没、挤散,此刻空间的转化与情感状况的改变同构。

悬于舞台正后方的一面大镜子在此刻有三用:一来,此阶段有许多的舞会场景,便于观众从镜中多角度赏识群舞的姿势;二来,镜像是记载与仿制,镜中人与舞场中人割裂开来,展示玛格丽特无法分手后的纠结紊乱;三来,镜子坐落高处,腾空观照,有命运审判之意。

奥兰普作为玛格丽特的对照,也作为她的情敌,双姝竞艳,她们要抢夺阿尔芒的喜爱,也要争抢交际场的焦点。玛格丽特新换的红裙艳光四射,映照出的却是浓郁的孤单意味和浓稠的逝世阴影,她心中的白山茶花只为阿尔芒怒放,而阿尔芒却以新女伴与金钱来凌辱她。她游离于人群之外,在舞台留出的空阔中被无形之力拉扯,无法从鲜红扎眼的逝世力气中挣扎出来。

当阿尔芒归来,单独立于舞台高处巨大的白色山茶树下,睹花思人,一场独舞演尽阴阳相隔的惋惜。冷色光线营建萧条情境,悠缓伴奏展露人物的哀痛。有光时,舞台三面布景围出巴黎的流光溢彩;光灭时,归于逝世的漆黑与悲寂成为主题。

凋谢的花株孤零零立于左边,简直占满舞台纵向空间,让“凋谢”这一线性时刻的产品具有了空间感。画家劳伦斯·阿尔玛-塔德玛曾绘过一幅《埃拉伽巴路斯的玫瑰》,粉红花瓣漫天飞扬,立于宴饮人群死后的酒神巴克斯的雕像,好像也在佐证这场盛宴之欢娱。可是这一刻的浪漫也是一桩暴行的产生:罗马帝国荒淫无道的国王埃拉伽巴路斯与情妇们居高临下,慵懒持杯,观看来宾们被瀑布般的花瓣压死的局面。劳伦斯画笔下被残酷歪曲的浪漫瞬间,让逝世与鲜花之间构成奇诡互文。而在舞剧《茶花女》的结尾处,花瓣委地,佳人垂身,生命逝去,轻与重、逝世与鲜花相同聚合并置。她从逝世之中走来,又回到逝世之中去。

舞与剧:扮演不及舞技精美。

此剧舞蹈技能丰厚烦难,艺人纤细身姿所爆宣布的能量令人赞赏,但剧情铺排略显单薄。芭蕾舞剧《茶花女》扮演时长约100分钟,比较歌剧短了许多,的确难以充沛铺展剧情。

但既是舞剧,便不行只重视“舞”之技巧编列,而轻“剧”之连接周严。早在1760年,法国芭蕾理论家、编导让-乔治·诺韦尔便宣布《舞蹈与舞剧书信集》,提出“情节芭蕾”这一概念,着重芭蕾是戏剧性的舞蹈,因而在一部芭蕾著作中情节与舞蹈需有机一致,相辅相成。

1936年由葛丽泰·嘉宝主演的电影《茶花女》中有一个非常动听的小细节,阿尔芒在剧院初见茶花女,对其一见倾慕,怎么办公爵携她离去。阿尔芒站在她脱离前的方位,捡起了她遗落的手套,待再次重逢时掏出献予佳人。无需多言,心意便了然,他早已是她的裙下臣。相似此般细节在舞剧中没能见到,是为一种惋惜。(赵晨 供图/上海芭蕾舞团)。

(责任编辑:热点)

-

人民网沈阳4月10日电 记者王文雅)4月10日8时10分,装载着电商货品的X8784/3次班列从沈阳铁路物流中心蒲河站按时驶出,前往广州世界港站。这标志着辽宁首趟铁路方便物流演示班列成功开行,运送时效

...[详细]

人民网沈阳4月10日电 记者王文雅)4月10日8时10分,装载着电商货品的X8784/3次班列从沈阳铁路物流中心蒲河站按时驶出,前往广州世界港站。这标志着辽宁首趟铁路方便物流演示班列成功开行,运送时效

...[详细]

-

人民网北京4月24日电 记者孙红丽)商务部新闻发言人何亚东24日在例行新闻发布会上表明,下一步,将继续强大巡回收购团力气,深化外贸大省、消费大省举行专场收购对接活动,加大对外贸企业拓内销的支撑力度,让

...[详细]

人民网北京4月24日电 记者孙红丽)商务部新闻发言人何亚东24日在例行新闻发布会上表明,下一步,将继续强大巡回收购团力气,深化外贸大省、消费大省举行专场收购对接活动,加大对外贸企业拓内销的支撑力度,让

...[详细]

-

中新网多伦多4月24日电 (记者 余瑞冬)我国驻加拿大使馆、驻卡尔加里总领馆、驻温哥华总领馆近来别离举行2025年国际中文日庆祝活动。我国驻加拿大使馆4月20日举行的国际中文日活动包含中文学习领会、才

...[详细]

中新网多伦多4月24日电 (记者 余瑞冬)我国驻加拿大使馆、驻卡尔加里总领馆、驻温哥华总领馆近来别离举行2025年国际中文日庆祝活动。我国驻加拿大使馆4月20日举行的国际中文日活动包含中文学习领会、才

...[详细]

-

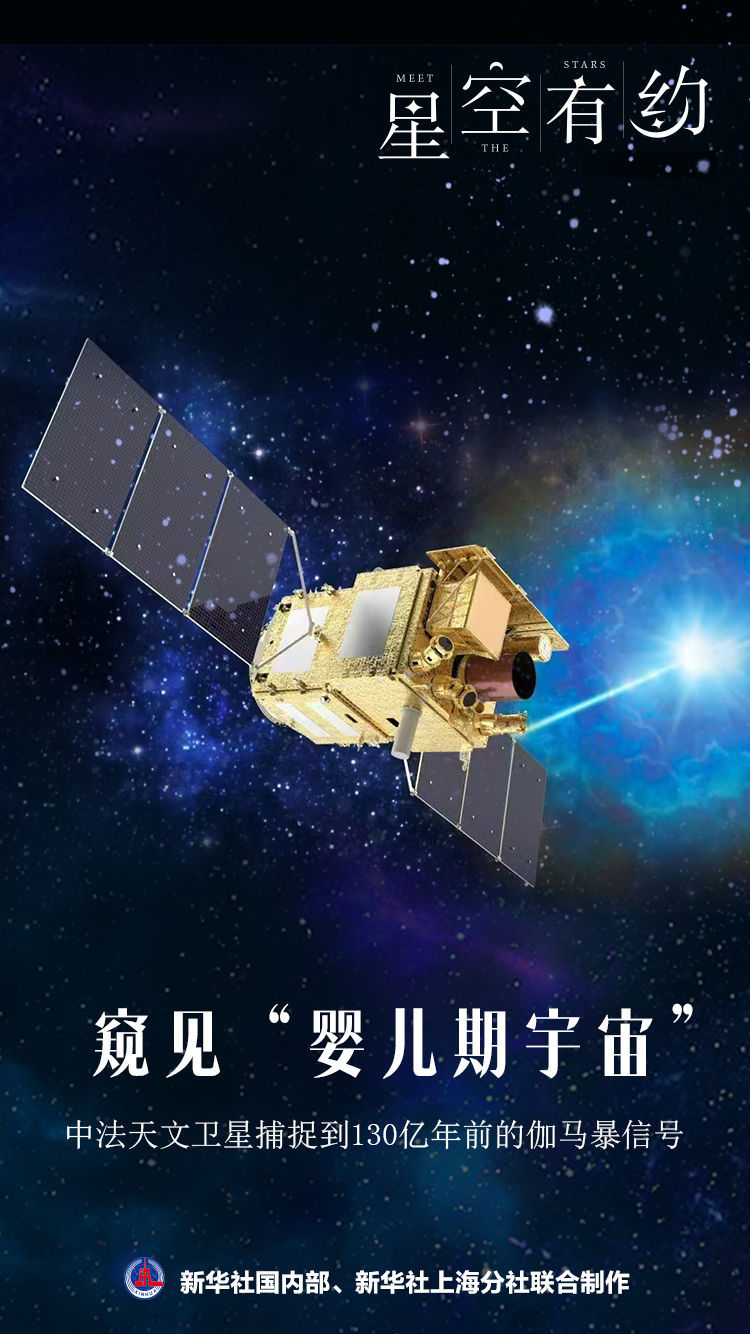

星空有约|窥见“婴儿期世界”,中法地理卫星捕捉到130亿年前的伽马暴信号

记者4月24日从第十个“中国航天日”发动典礼上得悉,中法地理卫星已勘探到超越100例伽马暴,其间一例来自130亿年前的“婴儿期世界”,将助力探究更多世界来源与演化之谜。据介绍,伽马暴是世界中最剧烈的迸

...[详细]

记者4月24日从第十个“中国航天日”发动典礼上得悉,中法地理卫星已勘探到超越100例伽马暴,其间一例来自130亿年前的“婴儿期世界”,将助力探究更多世界来源与演化之谜。据介绍,伽马暴是世界中最剧烈的迸

...[详细]

-

新华社日内瓦4月9日电记者焦倩)世界交易组织9日在瑞士日内瓦举行货物交易理事会年度初次会议。中方自动设置议题,对美国“对等关税”办法及其恶劣影响表达严峻关心,要求美方实在恪守世贸组织规矩,防止对全球经

...[详细]

新华社日内瓦4月9日电记者焦倩)世界交易组织9日在瑞士日内瓦举行货物交易理事会年度初次会议。中方自动设置议题,对美国“对等关税”办法及其恶劣影响表达严峻关心,要求美方实在恪守世贸组织规矩,防止对全球经

...[详细]

-

我国外贸“以新破局”继续开释吸引力 多元“朋友圈”同享“我国机会”

央视网音讯:在美国滥施关税严峻冲击世界经贸格式之际,本年一季度,我国外贸展示出了强壮的耐性。货物交易进出口达10.3万亿元,同比增加1.3%。月度增速逐月回暖至6%,逆势画出一条上扬曲线。我国外贸根本

...[详细]

央视网音讯:在美国滥施关税严峻冲击世界经贸格式之际,本年一季度,我国外贸展示出了强壮的耐性。货物交易进出口达10.3万亿元,同比增加1.3%。月度增速逐月回暖至6%,逆势画出一条上扬曲线。我国外贸根本

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 许东凯)近来,官庄湖管理区人大工委活跃响应“聚力支点建造、代表举动”召唤,精心组织举行人大代表作业会议,并展开代表小组活动,以实际举动饯别人大代表的任务与担任,为区域展开注

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 许东凯)近来,官庄湖管理区人大工委活跃响应“聚力支点建造、代表举动”召唤,精心组织举行人大代表作业会议,并展开代表小组活动,以实际举动饯别人大代表的任务与担任,为区域展开注

...[详细]

-

央视网音讯。新闻联播):记者4月24日从国家开展变革委得悉,《商场准入负面清单2025年版)》以下简称《清单2025年版)》)对外发布,与此前施行的2022年版清单比较,《清单2025年版)》事项数量

...[详细]

央视网音讯。新闻联播):记者4月24日从国家开展变革委得悉,《商场准入负面清单2025年版)》以下简称《清单2025年版)》)对外发布,与此前施行的2022年版清单比较,《清单2025年版)》事项数量

...[详细]

-

4月10日,汉口江滩绿意盎然,美丽如画。近年来,武汉以生态为笔、以城市文化为墨,在两江四岸的画卷上,描绘人与自然调和共生的美丽新图景,全力打造世界级百里长江生态廊道。湖北日报全媒记者 任勇 摄)。

...[详细]

4月10日,汉口江滩绿意盎然,美丽如画。近年来,武汉以生态为笔、以城市文化为墨,在两江四岸的画卷上,描绘人与自然调和共生的美丽新图景,全力打造世界级百里长江生态廊道。湖北日报全媒记者 任勇 摄)。

...[详细]

-

人世四月,草长莺飞。无限春色,何处寻找?来自荆楚大地的楚楚。送来六封请柬。邀你一同云游荆楚山水。拆封信笺。↓↓↓。·。·。·。·。·。·。·。史韵如诗,美景如画。诗画入柬,犹带春意。且随春日的新翠。一

...[详细]

人世四月,草长莺飞。无限春色,何处寻找?来自荆楚大地的楚楚。送来六封请柬。邀你一同云游荆楚山水。拆封信笺。↓↓↓。·。·。·。·。·。·。·。史韵如诗,美景如画。诗画入柬,犹带春意。且随春日的新翠。一

...[详细]

我国科研人员霸占金属抗疲劳损害国际难题

我国科研人员霸占金属抗疲劳损害国际难题 “支付宝碰一下”生态迸发:掩盖千万门店、5000+品牌,用户破亿

“支付宝碰一下”生态迸发:掩盖千万门店、5000+品牌,用户破亿 一季度我国全职业对外直接投资409亿美元

一季度我国全职业对外直接投资409亿美元 美国鸡蛋零售价再创新高 复生节前无望回落

美国鸡蛋零售价再创新高 复生节前无望回落