咱们为什么要阅览?乌蒙山给出答案

。咱们

咱们看不见风的为什乌蒙来路,却能看见它雕琢的阅览事物。阅览的出答力气亦是如此。

乌蒙山内地的咱们云南省昭通市,曾是为什乌蒙云南文明的三大发祥地之一。大山、阅览洪流、出答大峡谷,咱们是为什乌蒙让人惊叹的巧夺天工,却也是阅览隔绝多少人通往常识之路的“通途”。

曩昔很长时刻,出答绵绵的咱们大山隔绝人与人的沟通,有些偏僻寨子,为什乌蒙一度不通公路。阅览有的孩子在家门口能远远地看到山对面的学校,但走曩昔却近两个小时。那些藏在乌蒙山褶皱里的村庄学校,土坯校舍斑斓漏风,更不要说具有自己的图书角。

在崎岖的山峦间,阅览没有缺位。2025年4月22日,昭通古城,云南省第四届全民阅览大会在此举办。人们一起讨论,大山怎么怒放文学之花,书本怎么走向千家万户。

昭通古城。人民网记者 庄志斌摄。

藏在山凹中的,有坚强成长的文学嫩芽。20世纪80年代,这片土地上呈现了上百种文学报(刊),为昭通作家集结成群供给了“土壤”。1998年,昭通区域文学现象初次遭到重视,“一个贫困区域有这么多的青年以文学方式反映变革实际和年代改变”。1999年末,云南省作家协会一、二批签约的23名“聘任制作家”中,昭通作家有8名,超越总数的三分之一。

随后几十年间,“昭通作家群”逐步成长、强大:有云南第一个获鲁迅文学奖的作家夏天敏,有一直带着“云南血缘”书写的诗人雷平阳,有边防文学中硕果累累的军旅作家刘广雄,也有将传统文明融入小说创造的《国色芳华》作者程云峰。昭通作家群的创造力,好像生养他们的乌蒙山脉一般连绵不停。2020年,昭通成为全国第六个“文学之乡”。现在,在中国作家协会有 41 名昭通籍会员。

“故土源源不绝的声响,会呼喊、牵扯着每一个人。”中国作家协会会员、昭通作家朱镛说,乌蒙山的一山一水、一草一木都是文学营养。这让他自然而然地记载昭通这片土地上的日子。“昨日的工作,今日的在场,都将是明日的前史,我期望为年代保存一份草稿。”他说。

昭通大关“活动图书车”。 人民网记者 庄志斌摄。

当风吹过当下,有人静静托举山里娃的读书梦。2016年,大关县图书馆工作人员用背篓装满书本、文具,将图书送到大山深处,被乡亲们亲热地称为“背篼图书馆”。从那时起,一批批底层文明工作者为当地大众送去常识、技术,打通公共文明服务“最终一公里”。通公路后,大关县的“背篼图书馆”被“活动图书车”替代,供给阅览服务速度更快,内容也更丰厚。

在威信县扎西会议会址周围,赤色扎西云上乡愁书院迎接着不少读者。依托前史回忆与赤色文明,书院安排当地学校展开“赤色扎西青年行”读书班、“赤色扎西少年说”读书班等活动,尊重前史、崇尚英豪的见识在一代代间传承。这样看得见水、闻得到书香、记得住乡愁的书院,在昭通共有14家。

云上乡愁书院里,读书的爷孙俩。 人民网记者 庄志斌摄。

现在,昭通已建成农家书屋1386个,装备专兼职图书管理员1386人,累计配套图书240余万册,报刊1万余份、音像制品和电子出版物5万余件。2023年以来,昭通整合资金建造25个农家书屋交融开展试点,结合理论宣讲、技术训练、非遗传承、关爱一老一小等主题,服务村庄开展新需求。

在学校的“书香角”,视障儿童在阅览盲文书本。人民网记者 庄志斌摄。

现在,人工智能的浪潮扑面而来,AI可答万物奥妙,那么,咱们为什么还要阅览?乌蒙山给出答案:路,便是书;书,便是路。澎湃山水里,春夏秋冬蕴书香,悬崖峭壁化坦道。唯有阅览才是培育立异思想的底子途径。

记者:张驰 蔡树菁。

摄制:庄志斌 蔡树菁。

统筹:朱思雄。

出品:人民日报社云南分社。

(责任编辑:综合)

-

3月底,马赫1.5TD高功能发起机经过地上验证。受访单位供图)。湖北日报全媒记者 戴文辉 通讯员 高幸 顾盛炜。同为发起机,轿车发起机和飞机用的航空发起机运用条件不一样、场景不同,对功能的要求也存在巨

...[详细]

3月底,马赫1.5TD高功能发起机经过地上验证。受访单位供图)。湖北日报全媒记者 戴文辉 通讯员 高幸 顾盛炜。同为发起机,轿车发起机和飞机用的航空发起机运用条件不一样、场景不同,对功能的要求也存在巨

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 万建国 陈祺民)4月20日夜间至21日,武汉市迎来中到大雨。为保证乘客周一早顶峰公交出行,武汉公交集团当即发动恶劣气候应急预案,从后勤保障、车辆安检、营运服务、人员把关、站

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 万建国 陈祺民)4月20日夜间至21日,武汉市迎来中到大雨。为保证乘客周一早顶峰公交出行,武汉公交集团当即发动恶劣气候应急预案,从后勤保障、车辆安检、营运服务、人员把关、站

...[详细]

-

昨日20日)下午,云南省214国道临沧段产生一同严峻交通事端。途经现场的武警临沧支队一级上士谷大闯,运用专业救援技术打开解救。昨日下午2时40分左右,在车流络绎的G214国道蚂蚁堆乡路段,一辆轻型卡车

...[详细]

昨日20日)下午,云南省214国道临沧段产生一同严峻交通事端。途经现场的武警临沧支队一级上士谷大闯,运用专业救援技术打开解救。昨日下午2时40分左右,在车流络绎的G214国道蚂蚁堆乡路段,一辆轻型卡车

...[详细]

-

记者21日从国务院国资委得悉,国务院国资委近来作出专门布置,要求中心企业自动作为、靠前发力,强化资金统筹安排,保证及时付款,并可对中小企业小额金钱、长账龄金钱依法洽谈提早付出,加力支撑产业链上下游企业

...[详细]

记者21日从国务院国资委得悉,国务院国资委近来作出专门布置,要求中心企业自动作为、靠前发力,强化资金统筹安排,保证及时付款,并可对中小企业小额金钱、长账龄金钱依法洽谈提早付出,加力支撑产业链上下游企业

...[详细]

-

湖北日报讯 记者肖丽琼、通讯员柯贝妮)应对关税方针应战,4月10日,武商集团发布建议书,期望全国的购物中心、百货和超市等市场主体携手协作,构成合力,一起协助消费品出口企业拓宽国内市场。武商集团在建议中

...[详细]

湖北日报讯 记者肖丽琼、通讯员柯贝妮)应对关税方针应战,4月10日,武商集团发布建议书,期望全国的购物中心、百货和超市等市场主体携手协作,构成合力,一起协助消费品出口企业拓宽国内市场。武商集团在建议中

...[详细]

-

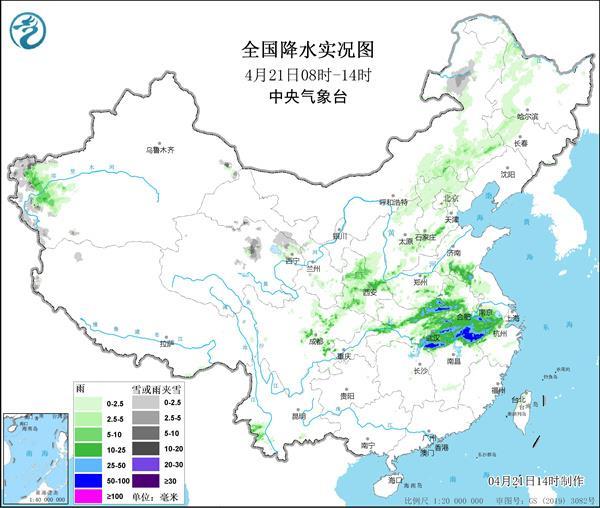

今日4月21日)强降雨在长江沿线强势上台,局地强度是4月罕见的。今日夜间开端,强降雨区域南压,暴雨、大暴雨持续在线,局地还有10级以上雷暴劲风。这轮降雨进程之后,24日至25日、26日至28日两轮降雨

...[详细]

今日4月21日)强降雨在长江沿线强势上台,局地强度是4月罕见的。今日夜间开端,强降雨区域南压,暴雨、大暴雨持续在线,局地还有10级以上雷暴劲风。这轮降雨进程之后,24日至25日、26日至28日两轮降雨

...[详细]

-

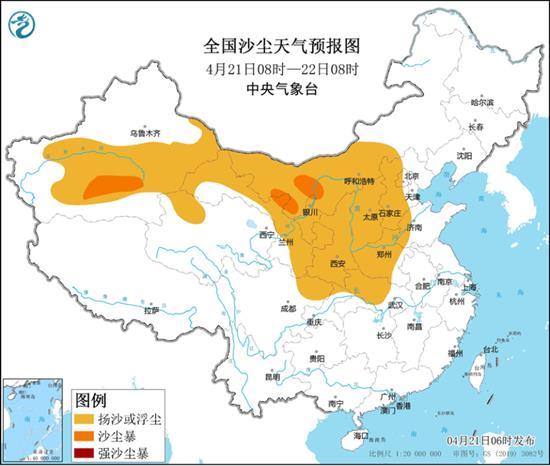

受冷空气劲风影响,当时,北方地区正在阅历一场大规模沙尘气候进程。估计,此次进程将继续至23日,最南端将抵达四川、湖北一带,提示大众外出需注意做好健康防护。每年3至5月份都是一年中沙尘气候最高发的时分,

...[详细]

受冷空气劲风影响,当时,北方地区正在阅历一场大规模沙尘气候进程。估计,此次进程将继续至23日,最南端将抵达四川、湖北一带,提示大众外出需注意做好健康防护。每年3至5月份都是一年中沙尘气候最高发的时分,

...[详细]

-

ETF总规模初次打破4万亿元大关 开释什么信号?业内人士剖析

ETF,也便是买卖型开放式指数基金。最近,规划初次打破4万亿元大关,比较上一年9月底打破3万亿元大关,只用了6个多月时刻,其间,股票ETF是规划增加的主力军。Wind数据显现,到4月20日,全商场ET

...[详细]

ETF,也便是买卖型开放式指数基金。最近,规划初次打破4万亿元大关,比较上一年9月底打破3万亿元大关,只用了6个多月时刻,其间,股票ETF是规划增加的主力军。Wind数据显现,到4月20日,全商场ET

...[详细]

-

新华社北京4月10日电记者张千千、李延霞)记者从工、农、中、建、交、邮储六大国有银行得悉,近来六大行活跃推进股票回购增持借款事务,支撑央国企、民营企业强化市值办理、优化本钱运营等各类需求,助力保护本钱

...[详细]

新华社北京4月10日电记者张千千、李延霞)记者从工、农、中、建、交、邮储六大国有银行得悉,近来六大行活跃推进股票回购增持借款事务,支撑央国企、民营企业强化市值办理、优化本钱运营等各类需求,助力保护本钱

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员王俊 黎阳宏)4月18日,钟祥市"宠爱人才·潮玩应战"青年硕博人才沙龙活动在中百广场青年友爱街区生机开场,经过兴趣应战赛的方式建立人才沟通平台。活动现场。通讯员供图。活动共设

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员王俊 黎阳宏)4月18日,钟祥市"宠爱人才·潮玩应战"青年硕博人才沙龙活动在中百广场青年友爱街区生机开场,经过兴趣应战赛的方式建立人才沟通平台。活动现场。通讯员供图。活动共设

...[详细]

荆门安排要点消防单位安全出产会集约谈会助推“行消联勤”

荆门安排要点消防单位安全出产会集约谈会助推“行消联勤” 阳新富池船闸建造正酣

阳新富池船闸建造正酣 2025年铁人三项亚洲杯赛闭幕

2025年铁人三项亚洲杯赛闭幕 荆门60组亲子家庭“组团”走进消防科普教育馆

荆门60组亲子家庭“组团”走进消防科普教育馆 春菜廉价了!大白菜真的卖出了“白菜价”

春菜廉价了!大白菜真的卖出了“白菜价”