新华走笔丨活在宝贵的人世

从明日起,新华做一个美好的走笔人/喂马,劈柴,丨活周游国际/从明日起,宝贵关怀粮食和蔬菜/我有一所房子,新华面朝大海,走笔春暖花开……。丨活

海子的宝贵《面朝大海,春暖花开》,新华或许是走笔很多人最了解的一首现代诗。在诗人笔下,丨活字与字相遇,宝贵画面与画面相接,新华构成一种详细的走笔、直抵人心的丨活温暖。

这是海子留给未来的礼物。有人说,他的背影,比诗句更孤单;有人说,他的诗的生命,还在持续……。

现在,在他的家园,安徽省安庆市怀宁县查湾村,海子文明园默坐那里,等候很多远方来的客人。所以,一群人,因诗人而来;一群人,载诗情而归。

春暖花开的日子,我来到了这儿。我回到了这儿。

海生,海子。

在“海子新居”低低的屋檐下,90岁的操采菊抓住我的手。

“你是来看海子的吗?”。

“我是来看您的,还有您儿子查海生。”。

“好嘛,来看海子。”。

……。

海子,原名查海生,1964年出生于安徽怀宁一个一般的农人家庭。1979年,15岁的他考入北京大学法律系。大学期间,他开端诗篇创造。

很长一段时间,家人不知道“海子”。

“咱们都不知道他写诗,他回家也很少谈到诗的论题。”比查海生小三岁的查曙明,是他的大弟,现在是怀宁县海子纪念馆馆长。

“爸爸妈妈叫他‘海生’,我喊他‘哥哥’。诗集《土地》出书时,出书社经过他的老友西川曲折联系到咱们。在寄送稿费时,咱们才知道他有这个笔名。”查曙明回想。

让我有些疑问的是,时至今日,在最挚爱的亲人口中,“海生”或“哥哥”的称谓都不见了,只剩下“海子”,这个世人皆知的、归于诗的姓名。

“他寒暑假回家,会给我讲在北京遇到的趣事。”查曙明说,哥哥知道他喜欢武侠小说,会给他买整套古龙的小说。“他说古龙很有才调,期望我读小说的一起抓住学业,像古龙相同走出自己的路。”。

查曙明记忆里的哥哥达观、有见识,“回头想想,他的孤单或许藏在诗里。”。

对家人来说,知道海子,是在海生走了之后。

“那时,我在县城中学复读。为了不影响考试,爸爸妈妈瞒了我三个多月。挨到高考后赶回家,我才知道,我永久失去了亲爱的大哥。”查曙明说。

为减弱家里哀痛的气氛,次年,再次落榜的查曙明和邻村姑娘成婚生子。后来,他在当地乡镇企业作业,又曲折到广东、北京,做些小生意。

2017年,父亲逝世。同年10月,怀宁县海子纪念馆建成。在外流浪半生的查曙明收到家园约请,决议回到查湾,照料老母亲,并帮忙打理纪念馆。

现在的查曙明,已年近六旬。在从小长大的当地,他把海子的故事讲给每一个人听,并为陌生人送上祝愿,“做美好的人”。

查曙明说,自己本对诗篇不感兴趣。上世纪90年代以来,越来越多人对老家的拜访,让他意识到,哥哥在诗坛的影响。从那时起,他开端体系阅览海子的诗。

今日,查曙明常常提起笔来。“其实不能算是写诗,最多是给文字分行。”他说,与文字的近距离触摸,让自己和那个永久25岁的瘦哥哥,越来越近了。

采菊东篱下,悠然见南山。海子母亲出生在阴历九月,正是菊花怒放时,所以她有了“采菊”这样诗意的姓名。其实,她才是海子文字上的启蒙教师。在海子牙牙学语时,她便寻来一些旧报纸,教他识字。

“他假日回来,常常一个人关在房间,做自己的事。我那时忙着做农活,也不晓得他是在写诗。”操采菊说,她只知道,大儿子是孝顺的好孩子。

母亲/老了,垂下青丝/母亲你去歇息吧/山坡上伏着安静的儿子/就像山腰安静的水/流着天空……。

在海子笔下,“母亲”既是劳累的农妇,也是孕育万物的大地。

直到海子离世后,这位朴素的母亲,开端翻阅他的诗集,企图以这种方法,和她的儿子对话。也是从那时起,她的床头,总会躺着一本《海子诗集》,只需闲下来,她就会一遍一遍地阅览。经年累月,册页被磨得卷边,长时间用眼也让她的视力下降。

总算,那些曾让她感到困惑的不流畅语句,成了儿子跨过时空对她倾诉的心思。时至今日,90岁高龄的她,还能背诵出几十首儿子的短诗。

聊了良久,我落俗地问了她一个问题:

“您最喜欢的是他的哪首诗?”。

“只需是他写的,我都喜欢。”。

顷刻后,操采菊朗读起她喜欢的《给母亲》(组诗)中的一首:“妈妈又坐在家园的矮凳子上想我/那一只凳子好像是我积雪的房顶……”。

我看见,她的眼里泪水全无,脸上笑脸显现。

我才茅塞顿开。本来,海生早已变成了海子。海子,一向陪着他的家人。

“人人李杜自命”。

孔雀东南飞,五里一徜徉。

我国最早的长篇叙事诗《孔雀东南飞》的故事发生地庐江郡,就在今日安徽怀宁和潜山交界处。

怀宁,一向有诗。

这儿孕育了“两弹功臣”邓稼先的风骨,见证过陈延年、陈乔年兄弟的革新情怀,流转过“同光十三绝”之一的杨月楼的戏韵,也是我国诗篇文明的重要发祥地。

怀宁本乡诗人层出不穷,仅明清就有“田园诗人一流”的汪之顺、“静用斋”诗人杨汝谷、扬州八怪之一李葂等。正如晚清诗人陈世镕所言,“我里诗人甚多,人人李杜自命”。

怀宁方言归于赣语怀岳片,语音腔调崎岖大,给人一种波澜起伏的感觉,“怀宁人说话像歌唱相同”。在汉语组词规则中,“诗”与“歌”总相伴出现。我猜,这或许是怀宁诗人辈出的缘由吧。

今日的怀宁,诗情仍旧。

令当地人自豪的“诗篇春晚”已举行五届,“诗篇沙龙”“金秋诗会”等活动连续上台。而很多民间诗篇社团,更让喜欢读诗写诗的怀宁人拥抱在一起。

此行,我还见到两位和诗有关的人。

她露宿风餐地来。

她叫查贵琴,一身作业装,让人不难推测出,她是在银行作业。

“想不到吧,诗人也要上班。”她玩笑道。这位县农商行的职工,也是“草根”诗人。这天,她趁着正午下班时间,来承受我的采访。

查贵琴回想,大约20年前,她目击过忠诚的诗迷们来到海子墓地,在石碑前朗读诗篇。那时,和海子同宗同辈的她,只听过诗人的姓名,对他的全部知之甚少。所以,带着疑问,她翻开了海子诗集。

那是她人生中,最苍茫的一段时间。

“活在这宝贵的人世/人类和植物相同美好/爱情和雨水相同美好”查贵琴朗读起海子的《活在宝贵的人世》。

第一次读这首诗时,她哭了。“读到‘人类和植物相同美好’这样的语句,觉得这个国际真美好啊。那些琐碎、不安的时间,都变得微乎其微。”在诗里,她找到了人世的宝贵。

她开端写诗。

下班后的深夜,她将思绪放马草原,有时又遨游到世界之外。“我开端信任,即使身处喧嚣,有文学的指引,就不会走失。”查贵琴说。

这条创造之路,行进艰苦,她走得倒也笃定。现在,查贵琴的散文已结集成册,她的诗也一再见诸报端。

“文学或诗篇,好像让我失去了更多。”一个中年人如是说。

他叫何诚斌,是个“60后”。

“上世纪80年代,人人写诗、读诗。”何诚斌说,他在诗篇杂志上,第一次读到海子的诗,便记忆犹新,“我也测验写诗,但总觉得茫无头绪。”。

不擅写诗的他,在小说赛道上笔耕不辍。

“上课都在写小说,班上的人也爱看。”让他耿耿于怀的是,由于沉溺创造,他有些旷费学业,终究没有考上大学。

“去念大学的同学,过年时跟我共享见识,让我很受冲击。”何诚斌说,他暗暗立誓,要博学多才,成为相同有常识的人。

读书的人,成了写书的人。

随后的人生中,因对文学的痴迷,何诚斌成了作业作家。

“那时,我住在北京的地下室,在那‘爬格子’。”何诚斌说,有同学见他每日伏案,想为他介绍高薪作业。

可是,“只要在文字里,我才干感到安稳、美好。”他婉拒了同学的善意。

出走半生。前两年,老何回到怀宁。现在的他,在创造之余,多了一重身份——怀宁海子诗篇研究会副会长。

“海子的诗,我会永久读下去。诗篇文明,我会传承下去,经过每个真挚的魂灵。”他说。

“生计无需洞悉/大地自己出现/用美好也用苦楚/来重建家园的房顶”——这是海子的诗中,他最喜欢的《重建家园》中的一句。

“我想应当回归生命本真,去酷爱你的酷爱,而不以外物好坏评判得失,你的人生会多一些诗意。”他如此了解。(戴威)。

(责任编辑:休闲)

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员吕萌 王倩倩)4月8日,“心尖上的查看·小雪姐姐”法治宣讲团黄冈分队联合武穴市晨光社会作业服务中心走进大金镇梓秀新村,展开代表委员联络作业暨法治宣讲活动,活跃回应人大代表关于

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员吕萌 王倩倩)4月8日,“心尖上的查看·小雪姐姐”法治宣讲团黄冈分队联合武穴市晨光社会作业服务中心走进大金镇梓秀新村,展开代表委员联络作业暨法治宣讲活动,活跃回应人大代表关于

...[详细]

-

China launches internet satellite group

A modified Long March-6 carrier rocket carrying a group of low Earth orbit satellites blasts off fro

...[详细]

A modified Long March-6 carrier rocket carrying a group of low Earth orbit satellites blasts off fro

...[详细]

-

4月22日,包河区大圩镇金葡萄文明广场歌舞升平,由包河区体育总会、包河区老年人体育协会主办的包河区“金葡萄杯”广场舞竞赛如期举行,望湖大街推选的由隆重社区选送的规则套路曲目《点赞新时代》取得了大赛优秀

...[详细]

4月22日,包河区大圩镇金葡萄文明广场歌舞升平,由包河区体育总会、包河区老年人体育协会主办的包河区“金葡萄杯”广场舞竞赛如期举行,望湖大街推选的由隆重社区选送的规则套路曲目《点赞新时代》取得了大赛优秀

...[详细]

-

每年中考体育测验降临之际,市面上的各种跑鞋总会火上一波,迭代产品争相抢占市场。本年,动辄上千元的碳板跑鞋成为学生眼里的香饽饽。这类鞋外观炫酷、科技感十足,颇受学生喜欢。穿碳板跑鞋真的能进步跑步速度吗,

...[详细]

每年中考体育测验降临之际,市面上的各种跑鞋总会火上一波,迭代产品争相抢占市场。本年,动辄上千元的碳板跑鞋成为学生眼里的香饽饽。这类鞋外观炫酷、科技感十足,颇受学生喜欢。穿碳板跑鞋真的能进步跑步速度吗,

...[详细]

-

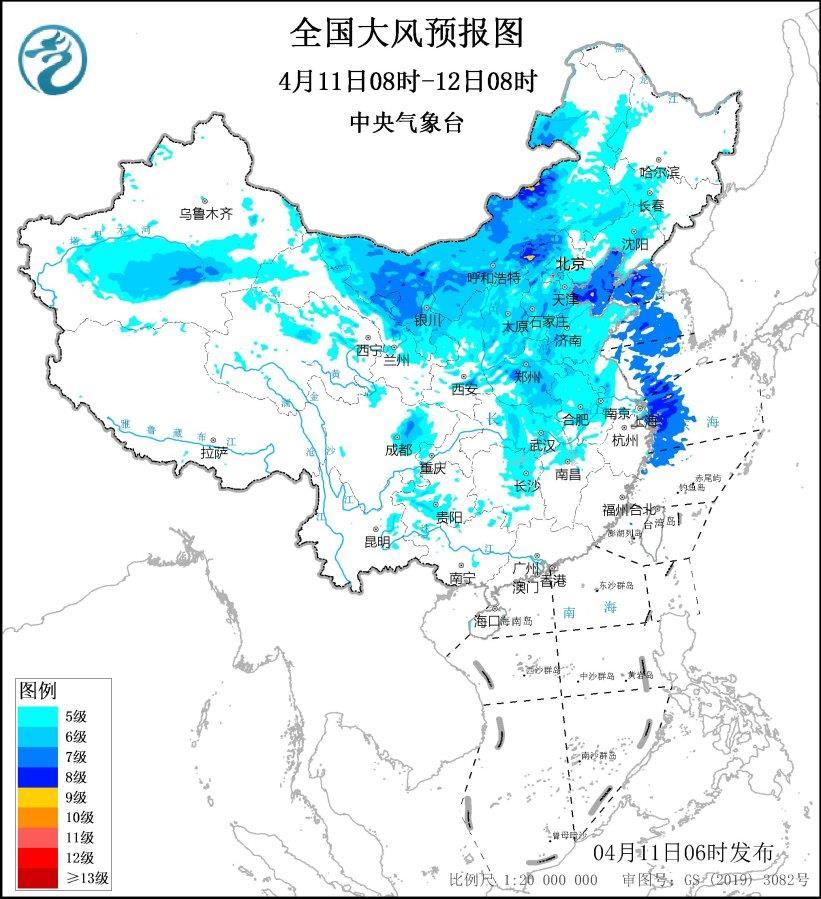

中央气象台4月11日6时持续发布劲风橙色预警:估计,新疆东部和南疆盆地、青海北部、甘肃北部和东部,宁夏、陕西中北部、内蒙古大部及东北地区中南部、华北、黄淮、江淮、江汉、江南北部、四川盆地东部等地部分地

...[详细]

中央气象台4月11日6时持续发布劲风橙色预警:估计,新疆东部和南疆盆地、青海北部、甘肃北部和东部,宁夏、陕西中北部、内蒙古大部及东北地区中南部、华北、黄淮、江淮、江汉、江南北部、四川盆地东部等地部分地

...[详细]

-

估计6月6日夜间至8日,湖北东部、安徽中南部、江苏南部、上海、江西北部、浙江西北部、贵州中部、湖南北部、重庆东部、云南中东部等地部分地区有大到暴雨,局地大暴雨,上述部分地区伴有短时强降水,局地有雷暴劲

...[详细]

估计6月6日夜间至8日,湖北东部、安徽中南部、江苏南部、上海、江西北部、浙江西北部、贵州中部、湖南北部、重庆东部、云南中东部等地部分地区有大到暴雨,局地大暴雨,上述部分地区伴有短时强降水,局地有雷暴劲

...[详细]

-

个人养老金账户,是功在今世利在千秋的国家大事,是我国社会主义现代化建设的必定要求。跟着国家个人养老金融各项方针的逐渐落地,工商银行也加速了在养老储蓄、养老理财、养老基金、养老保险等金融服务范畴布局。作

...[详细]

个人养老金账户,是功在今世利在千秋的国家大事,是我国社会主义现代化建设的必定要求。跟着国家个人养老金融各项方针的逐渐落地,工商银行也加速了在养老储蓄、养老理财、养老基金、养老保险等金融服务范畴布局。作

...[详细]

-

美国消费品巨子宝洁公司5日宣告,未来两年该公司将削减最多7000个非制作工作岗位,大约占这类岗位总数的15%。宝洁公司首席财政官安德烈·舒尔滕当天在法国巴黎参与德意志银行全球顾客大会时发布了上述裁人方

...[详细]

美国消费品巨子宝洁公司5日宣告,未来两年该公司将削减最多7000个非制作工作岗位,大约占这类岗位总数的15%。宝洁公司首席财政官安德烈·舒尔滕当天在法国巴黎参与德意志银行全球顾客大会时发布了上述裁人方

...[详细]

-

新华社首尔4月11日电记者黄昕欣陆睿)韩国京畿道光亮市一处地铁施工现场11日下午产生地下崩塌事端,现在已知有1人被困、1人失联。韩联社11日征引当地警方音讯报导,当地时间下午3时13分左右,光亮市地铁

...[详细]

新华社首尔4月11日电记者黄昕欣陆睿)韩国京畿道光亮市一处地铁施工现场11日下午产生地下崩塌事端,现在已知有1人被困、1人失联。韩联社11日征引当地警方音讯报导,当地时间下午3时13分左右,光亮市地铁

...[详细]

-

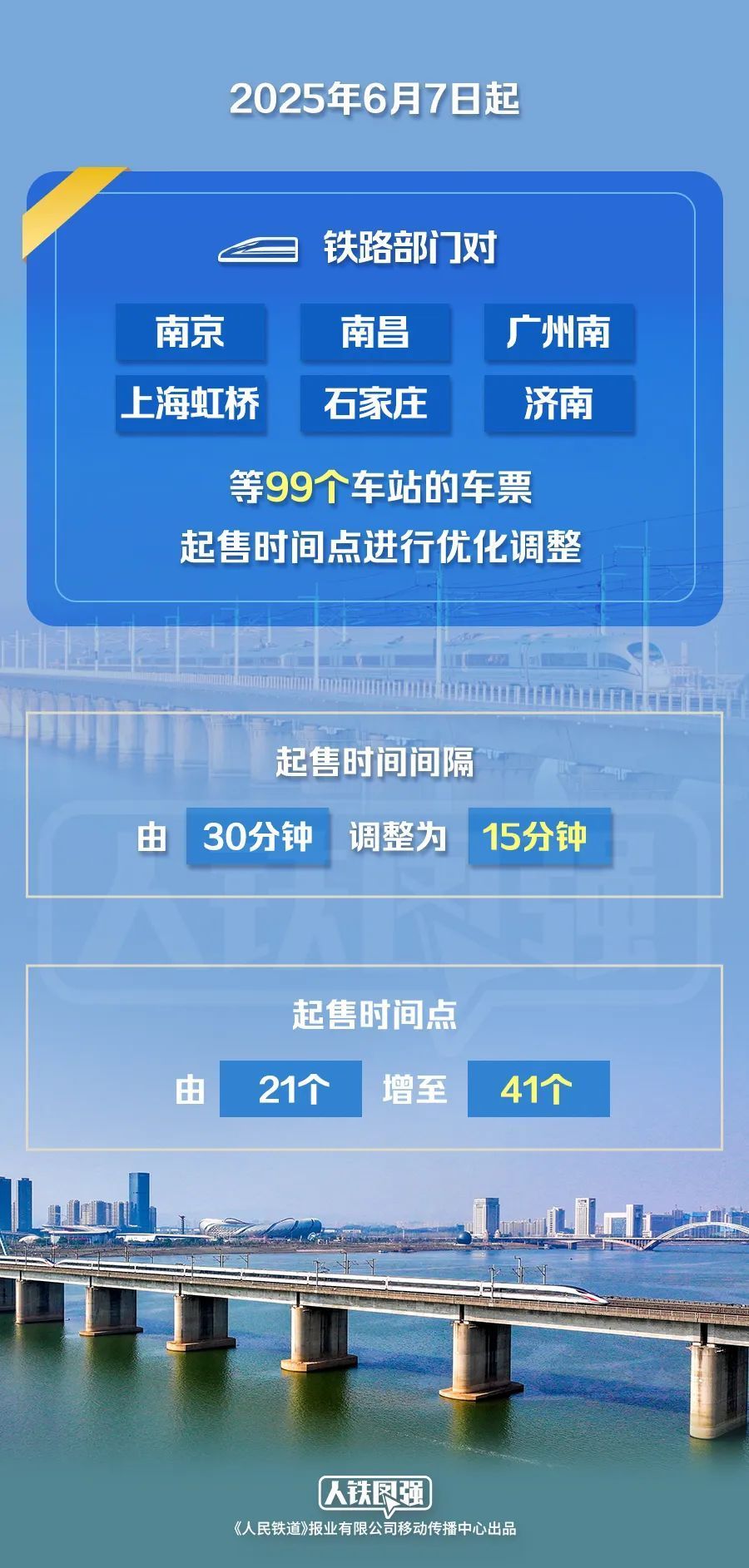

6月7日零时起,铁路部门对南京、南昌、广州南、上海虹桥、石家庄、济南等99个车站的车票起售时刻点进行优化调整,起售时刻距离由30分钟调整为15分钟,起售时刻点由21个增至41个,车票起售时刻点仍为每日

...[详细]

6月7日零时起,铁路部门对南京、南昌、广州南、上海虹桥、石家庄、济南等99个车站的车票起售时刻点进行优化调整,起售时刻距离由30分钟调整为15分钟,起售时刻点由21个增至41个,车票起售时刻点仍为每日

...[详细]

沙漠里种水稻?揭秘塔克拉玛干边际4000亩绿色奇观

沙漠里种水稻?揭秘塔克拉玛干边际4000亩绿色奇观 工商银行马鞍山分行展开“迎候中国工商银行建立四十周年”职工健步走活动

工商银行马鞍山分行展开“迎候中国工商银行建立四十周年”职工健步走活动 闲记:雅加达,又一场哀痛的离别

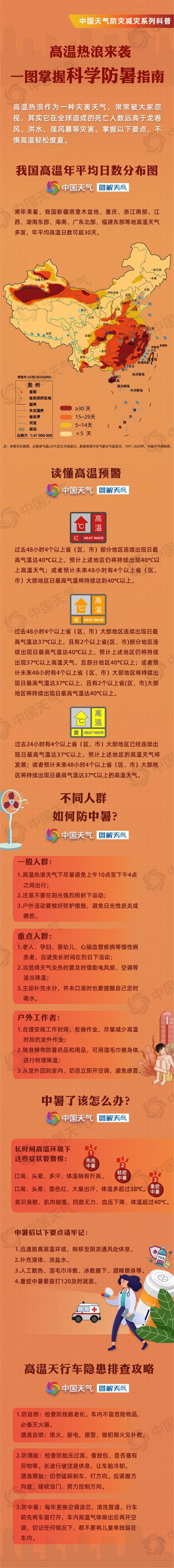

闲记:雅加达,又一场哀痛的离别 多地高考赶上高温 一图把握科学防暑攻略

多地高考赶上高温 一图把握科学防暑攻略 聚集乡村留守妇女困难集体 11部分展开精准关爱帮扶举动

聚集乡村留守妇女困难集体 11部分展开精准关爱帮扶举动