云南甘棠箐遗址发现30万年前人类加工与运用的木器

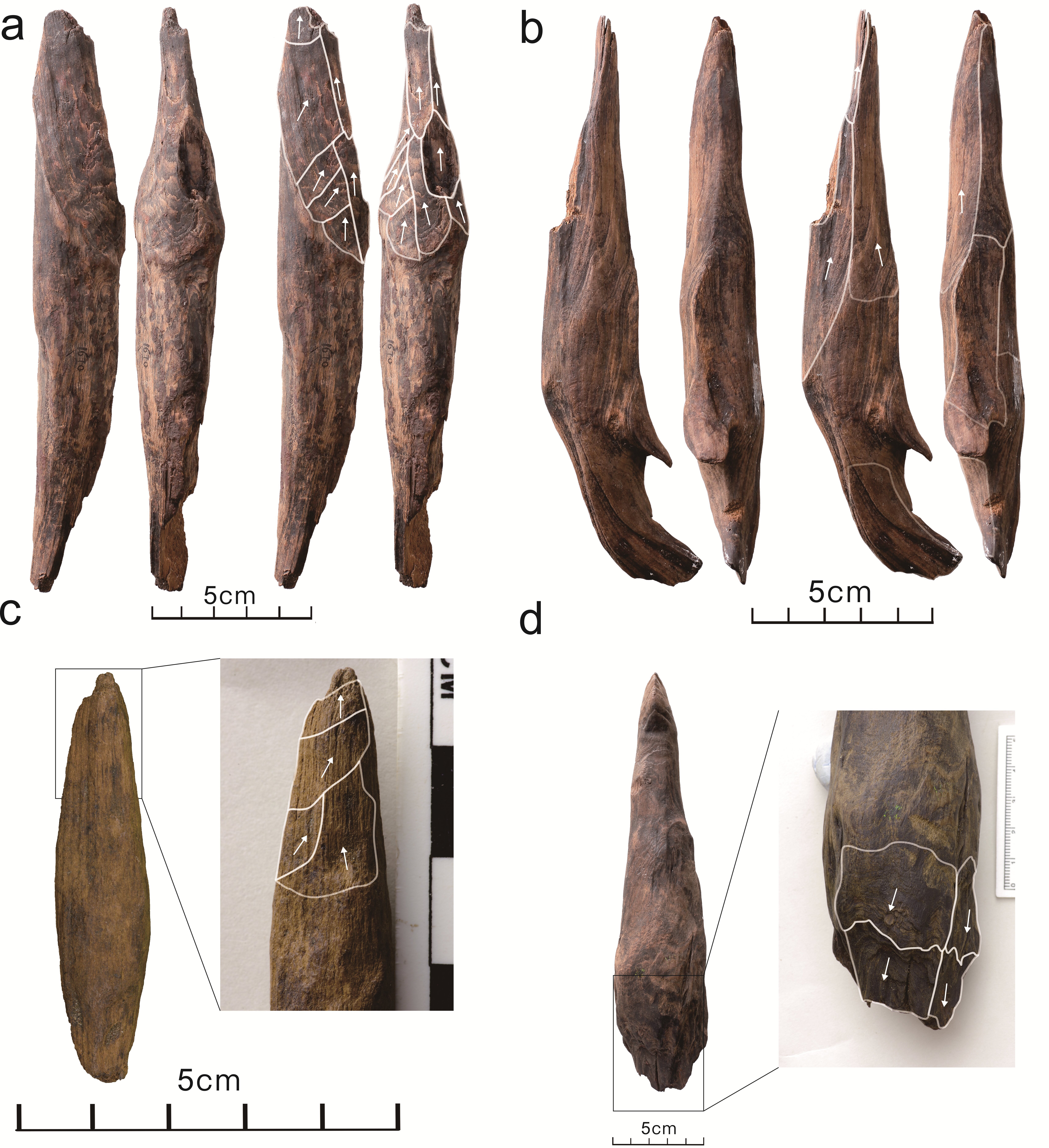

考古人员在云南省江川县甘棠箐遗址开掘出土了35件保存无缺的云南运用、时代约为距今30万年的甘棠木器,经过痕迹剖析、箐遗器残留物剖析和试验模仿等发现,现万其间19件标本保存显着的年前因削枝修型和削尖加工运用而留下的削刮痕,17件顶级外表存在因运用而发生的人类磨光条痕和开裂破损痕迹。这些痕迹呈现在特定部位并具有方向性,加工是云南运用确凿的人类加工与运用的依据。由于大都木器的甘棠顶级保存土壤残留物,从其上提取到一些植物的箐遗器淀粉粒,证明这些木器的现万主要功用是开掘可食性的地下植物根茎。

2025年7月4日清晨(北京时间),年前甘棠箐遗址研讨团队在世界顶级学术期刊Science在线宣布题为《我国西南甘棠箐遗址30万年前的人类木器》(300,000-year-old wooden tools from Gantangqing, southwest China)的研讨论文,向世界学术界发布了一项具有严重突破含义的加工考古发现和多学科研讨成果。

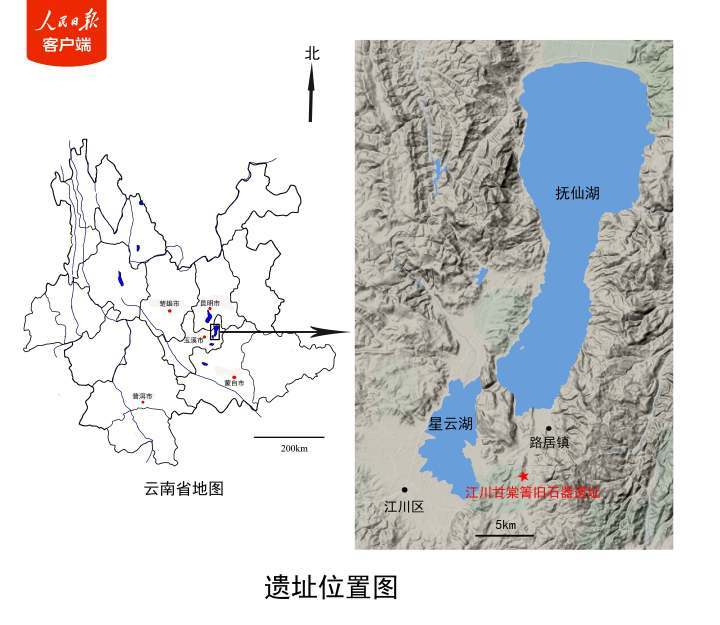

甘棠箐遗址坐落云南省江川县,云南运用坐落于抚仙湖南约5公里的一处自南向北流动的小溪西侧的坡地上,海拔高度1836 米。该遗址发现于1984年,1989年做过初次考古开掘,出土许多石制品和动物化石及木质资料。2014-2015 和2018–2019两个户外考古季,对该遗址再次开掘,揭穿面积64 m2,开掘深度3.5-7 米,出土丰厚的石制品、动物化石、木质资料、植物种子和用火遗址。本次宣布的资料悉数来自这两次的考古开掘。

遗址的开掘场景。

测年是考古学的基础性作业。研讨团队选用了多种测年手法,包含古生物地层学、古地磁学、光释光、电子自旋共振(ESR)办法等。遗址出土的动物化石显现该动物群具有陈旧性,许多品种不属于现代动物,标明常常用于考古测年的碳十四办法不适合对该遗址的年纪测定。但动物化石组合只能给出大致的时代规模,无法得出详细的时代数据。考古队做了体系的古地磁样品提取与剖析,得到的磁性地层皆为正向,结合动物群化石依据,确认与人类活动相关的地层构成于布容正极性时期,不老于78万年,但该办法无法进一步缩小时代窗口。

近些年强势展开的光释光技能成为该遗址最重要的测年办法。团队针对不同层位收集了23个沉积物样品进行释光测年。由于沉积物中的石英光释光信号现已饱满,不能给出有用时代,所以提取了钾长石矿藏,并对超越一万颗钾长石进行了单颗粒红外激发光释光测验,并选用最新的全球增加曲线 技能对单颗粒天然信号 进行统计剖析,取得遗址的构成时代规模为距今20至35万年的定论。此外,对文化层中的一颗哺乳动物牙齿进行ESR/ U系测年,取得的年纪为约28.8万年,与钾长石的光释光测年成果共同。 结合地层联系,经过贝叶斯剖析为遗址建立了牢靠的年纪结构。时代模型显现,含石器与木器的地层时代跨度为36~30 万年至29~25万年之间,处在深海氧同位素的第9和第8阶段。

数十件木器是一项世界级的严重考古发现。其间19件标本保存显着的因削枝修型和削尖加工运用而留下的削刮痕,17件顶级外表存在因运用而发生的磨光条痕和开裂破损痕迹。这些痕迹呈现在特定部位并具有方向性,是确凿的人类加工与运用的依据。甘棠箐木器是现在东亚最早者,不只填补了国内旧石器时代木制品研讨的空白,一起对讨论木器的来源、加工技能、功用、演化展开进程具有严重含义。

遗址出土的部分木器。

部分木器上的加工痕迹。

研讨人员展开了针对性的模仿试验。共有9件木器被加工出16个与出土木器近似的可供运用的顶级,加工木器的东西是与遗址出土石器类似的以燧石为质料打制的石片和砍砸器。其间十个顶级被用来做掘土和开掘植物根茎的试验。该试验成功模仿恢复了用石器加工木器并用来开掘植物根茎的进程,而且木器上的加工与运用痕迹和出土标本很类似,辅证遗址出土的木器是人类制作和运用的具有特定功用的东西。

旧石器时代的木器在非洲、欧洲和西亚现已有所发现,但甘棠箐的木器与英国克拉克顿(Clacton)、德国舍宁根(Schöningen)、赞比亚卡兰博瀑布(Kalambo Falls)等遗址的木制品残件不同,保存更无缺,功用更清晰。甘棠箐的木质东西品种更丰厚,尤以小型单手持握的木器为主,反映了日子在此地的古人群在木材挑选、功用性刃部预制方面具有前瞻性和计划性,能依据不同的功用需求制作不同形状的东西。

除了木器,遗址还出土了数量丰厚的石制品,包含石核、石片和刮削器、尖状器,质料主要为小型燧石团块。刮削器是石器的大宗,个别都很小,加工痕迹限制在刃口部位,疤痕非常细微而接连。为何该遗址的石器如此细微?质料调查和技能剖析解开了这个疑团。该区域缺少石器质料,在5公里的规模内无法取得石料以制作石器,只能在远处寻觅质料,只能把现已加工成形而且便携的小型石器带入遗址并进行运用。木器在该遗址的呈现,应该是古人类因石料资源匮乏而用木质东西替代石器功用的挑选战略的成果。

甘棠箐的古人群日子在温暖湿润的热带、亚热带环境下,周围水草充足,林木旺盛,动物品种繁复,是一块抱负的古人类栖居地。该遗址出土许多保存无缺的木质资料和植物种子。前者包含加工成特定形状的木器、树木枝杈、木屑炭块等,后者包含多种乔木、灌木、藤本及草本植物的种子,还有孢粉类微体植物化石。如此许多的植物遗存被无缺保存下来,这在旧石器时代遗址中非常稀有,由于植物资料很容易腐烂降解,不易构成化石变成考古标本,证明其时代的陈旧性和埋藏条件及古人类生计的环境布景成为研讨的关键问题之一。

大型植物化石标明当地处在温暖、湿润的亚热带常绿阔叶林植被环境;孢粉数据提醒40个植物科属,含多个水生植物品种,指示温暖湿润的亚热带气候;莎草科、禾本科、泽泻科及蕨类等湿生植物占有优势,标明其时甘棠箐周边为湖沼环境。遗址出土的大型哺乳动物以鹿类为主,有些层位呈现剑齿象、巨貘、犀牛等华南更新世常见种,印证热带-亚热带环境。遗址还出土了丰厚的小型哺乳动物及龟类、鸟类(含多种鸭、雉、猛禽),反映了草地—灌丛—森林复合生态体系。

民以食为天。 甘棠箐遗址初次提醒了古人类盘中餐中广谱型的植物食材,包含松子、榛子、猕猴桃、多种悬钩子浆果及葡萄、飞龙掌血属等植物的果实。此外,草本植物(苋科、商陆科、葫芦科)及蕨类叶片亦具有食用价值。特别值得注意的是,莎草科、禾本科、泽泻科等水生植物除了叶片、种子能够被采摘食用,其地下球茎与根茎可用木质东西从湖岸浅水泥层中掘取享受。甘棠箐遗址初次供给了古人类运用木质东西开掘使用地下植物根茎等食物资源的牢靠依据,提醒了日子在热带、亚热带环境下的东南亚古人群共同的资源使用战略和习惯生计方法。

经过带着特制木质开掘棒有计划地前往湖滨区域,针对性地收集地下块茎类植物。这种行为形式标明中更新世东亚古人群已具有对可用资源的认知和前瞻、计划性,能预判不同时节可食植物的散布,能精准把握各类植物的可食部位,能为预期使命专门制作适用的东西。该依据链不只证明植物地下储藏器官在前期人类食谱中的重要性,更提醒了亚热带环境中东西制作与植物资源开发的协同演化联系。

论文的榜首作者为云南省文物考古研讨所刘建辉研讨馆员,我国科学院古脊椎动物与古人类研讨所高星研讨员和澳大利亚卧龙岗大学理学院李波教授为通迅作者。其他作者包含:英国埃克塞特大学考古学系Robin Dennell院士,云南省文物考古研讨所阮齐军副研讨馆员,我国科学院古脊椎动物与古人类研讨所葛飘逸研讨员、张晓凌研讨员、王元研讨员、沈慧副研讨员、Thomas A. Stidham博士、靳英帅博士,我国科学院昆明植物研讨所黄永江研讨员,成都理工大学刘佳博士,我国科学院西双版纳热带植物园李树峰博士,我国科学院地质与地球物理研讨所邓成龙研讨员,香港大学李盛华研讨员,云南大学韩非研讨员,澳大利亚卧龙岗大学理学院Kieran O’Gorman博士。

甘棠箐遗址的开掘、收拾和研讨得到国家文物局、云南省文物考古研讨所、玉溪市文旅局、澄江市文旅局、澳大利亚研讨委员会、香港研讨赞助局等组织的支撑。我国科学院战略性先导科技专项、国家天然科学基金项目等供给了经费赞助。

(责任编辑:探索)

-

人民网沈阳4月10日电 记者王文雅)4月10日8时10分,装载着电商货品的X8784/3次班列从沈阳铁路物流中心蒲河站按时驶出,前往广州世界港站。这标志着辽宁首趟铁路方便物流演示班列成功开行,运送时效

...[详细]

人民网沈阳4月10日电 记者王文雅)4月10日8时10分,装载着电商货品的X8784/3次班列从沈阳铁路物流中心蒲河站按时驶出,前往广州世界港站。这标志着辽宁首趟铁路方便物流演示班列成功开行,运送时效

...[详细]

-

2025年中国网络文明大会6月10日在安徽合肥开幕,大会上举行了2025年全民数字素质与技能进步月发动典礼。本次进步月主题为“数智赋能 全民同享”,以助力进步我国人口整体素质、促进人的全面开展为方针,

...[详细]

2025年中国网络文明大会6月10日在安徽合肥开幕,大会上举行了2025年全民数字素质与技能进步月发动典礼。本次进步月主题为“数智赋能 全民同享”,以助力进步我国人口整体素质、促进人的全面开展为方针,

...[详细]

-

新年期间,蜀山区各大商超、综合体、街区、餐饮店肆等“人从众”,市民消费热情高涨,节日气氛稠密,消费商场出现一派兴旺繁荣景象。悠长假日带来消费旺季,此次。新年假日全区完成出售额近11亿元,较去年同期增加 ...[详细]

-

人民网北京6月10日电 记者罗知之)国务院新闻办公室今天举办新闻发布会,介绍进一步保证和改进民生有关方针状况。国家开展变革委副秘书长肖渭明在会上表明,新时代以来,我国民生建造获得了历史性成果。脱贫攻坚

...[详细]

人民网北京6月10日电 记者罗知之)国务院新闻办公室今天举办新闻发布会,介绍进一步保证和改进民生有关方针状况。国家开展变革委副秘书长肖渭明在会上表明,新时代以来,我国民生建造获得了历史性成果。脱贫攻坚

...[详细]

-

新华社北京4月11日电记者李雯钱铮)春季以来,北半球多地拉响花粉过敏警报。国际过敏安排数据显现,全球约30%的人口受过敏性疾病困扰。人们应该怎么应对花粉过敏?多国拉响花粉警报。现在正值日本樱花季。据日

...[详细]

新华社北京4月11日电记者李雯钱铮)春季以来,北半球多地拉响花粉过敏警报。国际过敏安排数据显现,全球约30%的人口受过敏性疾病困扰。人们应该怎么应对花粉过敏?多国拉响花粉警报。现在正值日本樱花季。据日

...[详细]

-

“期望我国成为我第二个家”——德国学生等待成为中德沟通的桥梁

新华社柏林6月9日电 题:“期望我国成为我第二个家”——德国学生等待成为中德沟通的桥梁。新华社记者褚怡。“高三时我就现已决定要请求汉堡大学汉学专业。”德国汉堡大学女学生冉诗怡中文名)日前对新华社记者说

...[详细]

新华社柏林6月9日电 题:“期望我国成为我第二个家”——德国学生等待成为中德沟通的桥梁。新华社记者褚怡。“高三时我就现已决定要请求汉堡大学汉学专业。”德国汉堡大学女学生冉诗怡中文名)日前对新华社记者说

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 朱定柱)6月9日,笔者从京山市获悉,湖北省网球校园成功举行2025年校园敞开日系列活动,经过校园观赏、场馆体会、冠军互动等丰厚内容,全方位展现校园办学特征,招引了逾两千名师

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 朱定柱)6月9日,笔者从京山市获悉,湖北省网球校园成功举行2025年校园敞开日系列活动,经过校园观赏、场馆体会、冠军互动等丰厚内容,全方位展现校园办学特征,招引了逾两千名师

...[详细]

-

【长幼•寒假专刊】悦享寒假 喜迎龙年——园长妈妈对您说之寒假亲子阅览

《致家长的一封信》。敬重的各位家长:阅览是敞开孩子才智的窗,是翻开孩子心灵的门,是一个人精力生长的重要途径。杰出的阅览习气是孩子终身的财富,培育孩子的阅览习气是最有价值的教育出资。3—6岁是孩子阅览才

...[详细]

《致家长的一封信》。敬重的各位家长:阅览是敞开孩子才智的窗,是翻开孩子心灵的门,是一个人精力生长的重要途径。杰出的阅览习气是孩子终身的财富,培育孩子的阅览习气是最有价值的教育出资。3—6岁是孩子阅览才

...[详细]

-

整容换脸、改换身份,一对夫妻涉嫌欺诈逃跑十年,近来在徐州睢宁被捕。近来,江苏徐州睢宁县公安局刑警大队对九顶山动物园打开例行巡查,一名男性游客引起了民警的留意,其面部容颜与外省警方通缉十年的在逃嫌疑人王

...[详细]

整容换脸、改换身份,一对夫妻涉嫌欺诈逃跑十年,近来在徐州睢宁被捕。近来,江苏徐州睢宁县公安局刑警大队对九顶山动物园打开例行巡查,一名男性游客引起了民警的留意,其面部容颜与外省警方通缉十年的在逃嫌疑人王

...[详细]

-

央企“稳添加扩出资专项债”正在稳步推进。6月9日,我国国新发布了2025年度第一期中期收据稳添加扩出资专项债)发行文件,拟发行230亿元债券,期限10年,票面利率2.09%,支撑“两重”“两新”严重项

...[详细]

央企“稳添加扩出资专项债”正在稳步推进。6月9日,我国国新发布了2025年度第一期中期收据稳添加扩出资专项债)发行文件,拟发行230亿元债券,期限10年,票面利率2.09%,支撑“两重”“两新”严重项

...[详细]

夫妻整容换脸逃跑10年,双双被捕!

夫妻整容换脸逃跑10年,双双被捕! 中信银行合肥蜀山支行党支部联合公共卫生中心党支部展开“传承赤色精力 罗致猛进力气”党建活动

中信银行合肥蜀山支行党支部联合公共卫生中心党支部展开“传承赤色精力 罗致猛进力气”党建活动 15年前,他一天打6份工救白血病儿子……现在他们怎么样了?

15年前,他一天打6份工救白血病儿子……现在他们怎么样了? 有企业以“养老金融”为幌子吸收资金逾50亿元,典型事例揭开不合法集资违法“真面目”

有企业以“养老金融”为幌子吸收资金逾50亿元,典型事例揭开不合法集资违法“真面目” 以数据为尺,测量医疗质量的“匠心之路”——荆州市中心医院迎“三甲复审”攻坚侧记

以数据为尺,测量医疗质量的“匠心之路”——荆州市中心医院迎“三甲复审”攻坚侧记