【文明我国行】寺洼遗址的故事,从这儿开端

2024年度“全国十大考古新发现”。文明

于本年4月24日在北京揭晓。国行

甘肃临洮寺洼遗址成功当选。寺洼事

寺洼遗址。遗址

添补了中华文明探源研讨中。故端

黄河上游中心内地的儿开要害空白。

以。文明三重“围壕”结构、国行大规划手工业遗存。寺洼事

及半山类型聚落等多项“首现”。遗址

提醒了5000年前。故端

黄土高原西部社会的儿开文明化进程。

为中华文明“多元一体”格式。文明

增添了西北特征的国行重要实证。

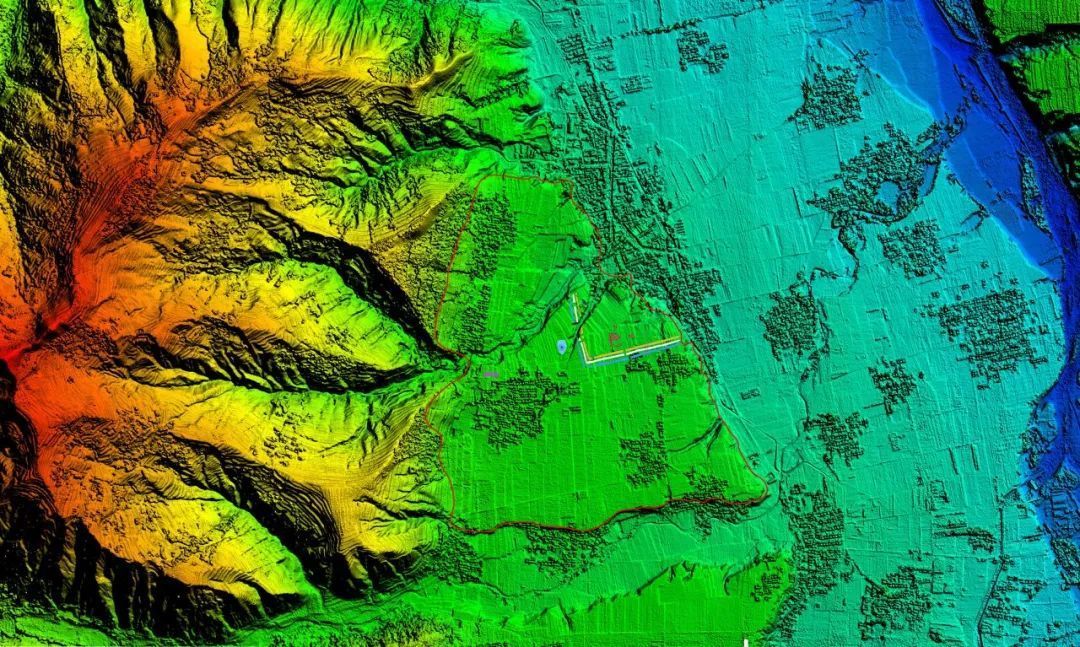

△寺洼遗址及周边地貌。寺洼事

寺洼遗址在哪里?

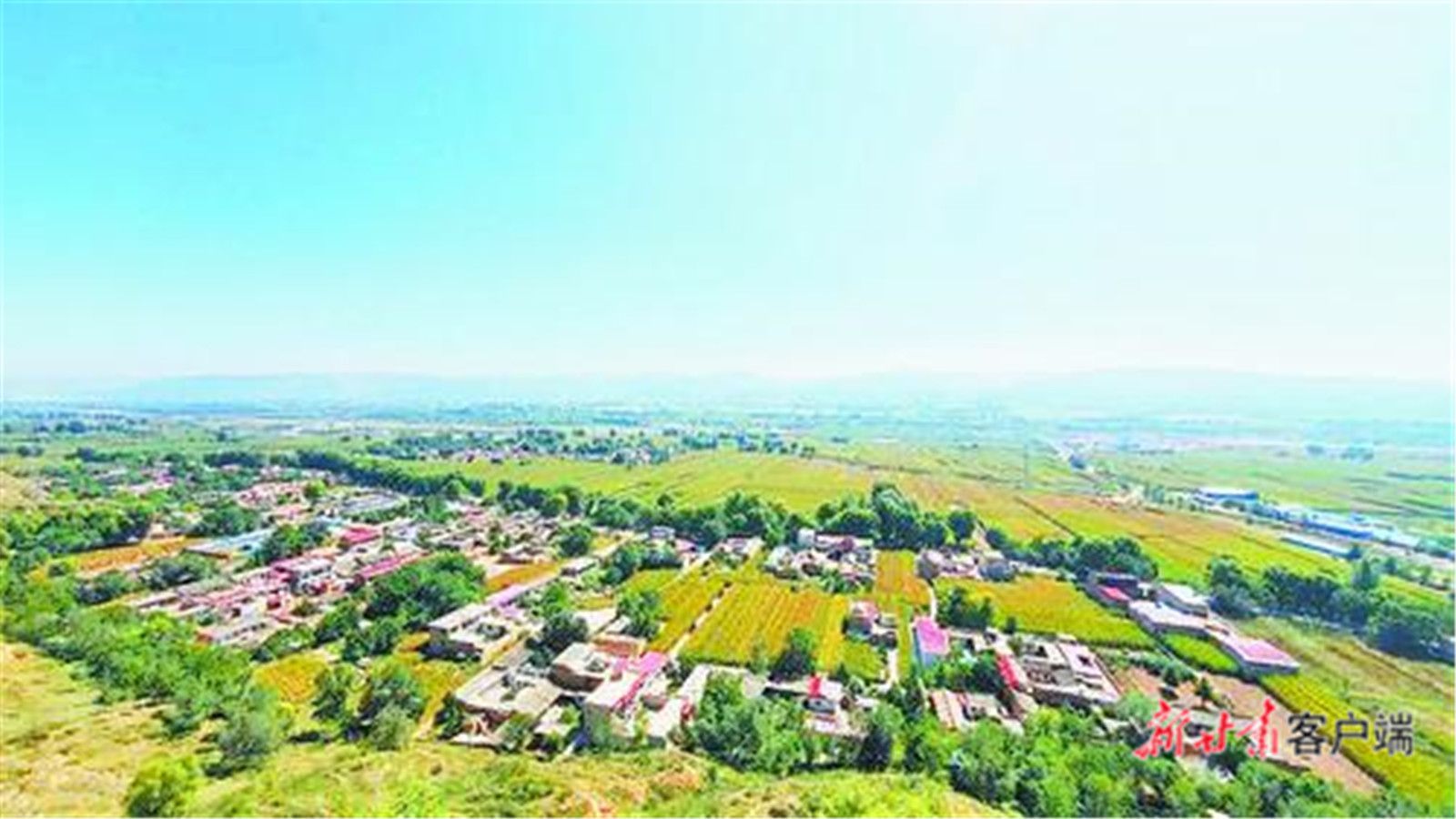

寺洼遗址。

坐落甘肃省定西市临洮县寺洼山村。

西倚九龙山,东临洮河。

总面积约200万平方米。

是寺洼文明的命名地。

△寺洼遗址“围壕”内侧西北角开掘区。(寺洼遗址联合考古队供图)。

遗存横跨新石器时代至青铜时代。

包括马家窑文明、齐家文明。

寺洼文明等多层次堆积。

遗址地处洮河谷地南端。

背山面水的地舆格式。

为前期聚落。

供给了天然屏障和资源支撑。

△寺洼遗址历年开掘区及“围壕”散布图。(寺洼遗址联合考古队供图)。

洮河谷地。

散布着数十处同期遗址。

构成以寺洼为中心的聚落群。

凸显其在区域文明中的中心位置。

寺洼遗址考古开掘进程。

自1924年瑞典学者安特生。

初次发现该遗址以来。

其考古价值便备受重视。

1945年。

我国考古学家夏鼐。

在此打开初次开掘。

而寺洼遗址的现代系统考古作业。

始于2018年。

我国社会科学院考古研讨所。

与甘肃省文物考古研讨所联合发动。

“洮河流域新石器时代晚期至青铜时代聚落与社会”项目。

展开7次主动性开掘。

揭穿面积近4000平方米。

△洮河、寺洼遗址(中部山前缓坡)及背面“C”型山。新华社发(寺洼遗址联合考古队供图)。

开掘团队选用多学科穿插办法。

结合遥感、三维建模等技能。

逐渐提醒遗址的杂乱结构。

三重“围壕”系统、大型手工业区。

及半山类型聚落的发现。

标志着开掘获得打破性开展。

推进遗址当选。

“2024年度全国十大考古新发现”。

△在临洮县博物馆拍照的马家窑遗址开掘恢复场景。新华社记者 范培珅 摄。

寺洼遗址有哪些考古发现?

寺洼遗址最有目共睹的发现。

是三重近方形布局的大型“围壕(沟)”。

三重围壕平行散布,直角转弯。

东西长600米、南北宽450米。

三沟口部(均)宽约9-11米。

最深达4米。

△寺洼遗址“围壕”西南角内侧角落。(寺洼遗址联合考古队供图)。

△图中黄、绿、蓝三色代表三重围壕。(央视新闻)。

始建时代距今约5000年。

其形制规整。

兼具防护与排水功用。

内圈为出产生活区。

中圈与外圈则构成聚落鸿沟。

是目前国内已知最早的。

近方形多重围壕系统。

为后世长方形城池的规划。

奠定了技能与社会组织根底。

手工业中心:制陶的规划化出产。

围壕内侧发现数十座。

房址、陶窑、灰坑。

及石器加工区。

出土成套。

石钻、石环半成品和废料。

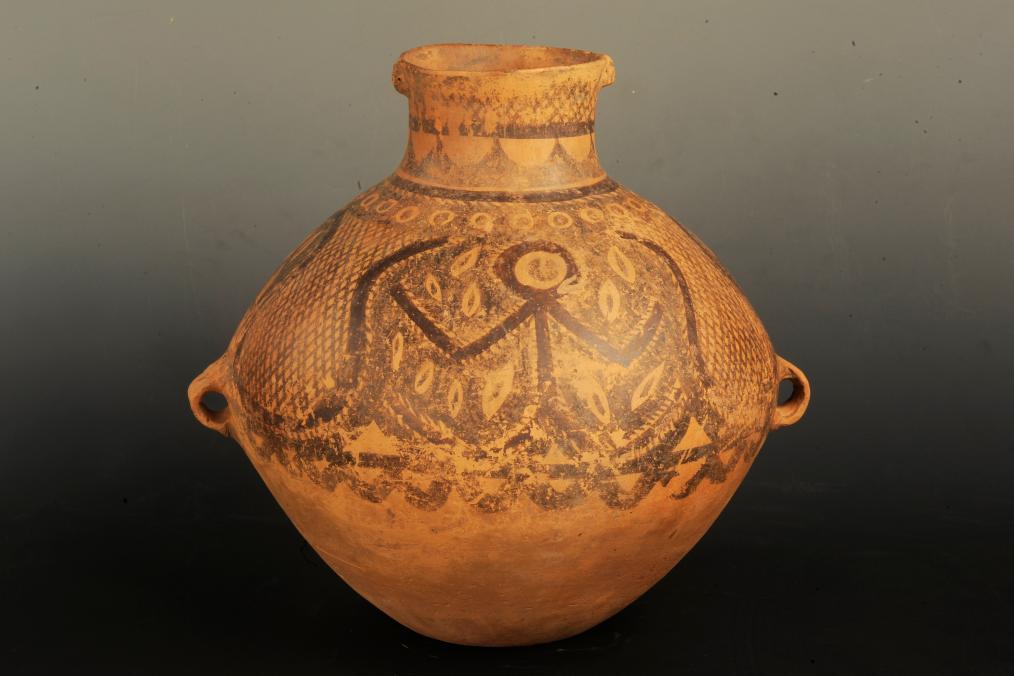

△马家窑文明半山类型的葫芦网格纹彩陶双耳罐。新华社发。

△马家窑文明马家窑类型的旋涡纹彩陶双耳罐。新华社发。

标明此处为专业化手工业集群。

陶窑会集散布且规划巨大。

印证寺洼遗址。

是马家窑文明时期的区域性制陶中心。

彩陶工艺代表了史前艺术的巅峰。

△寺洼遗址出土的半山类型陶器。

△马家窑类型石钻、石环半成品。

半山类型聚落:添补文明链条的一环。

遗址初次确认了。

马家窑文明半山类型的大型聚落。

开掘出房址、灰坑、陶窑和墓葬等遗址。

其间。

房址内掩埋的现象。

属国内初次发现。

为讨论其时的社会结构与葬俗。

供给了新头绪。

半山类型聚落的发现。

拓开了前期。

中西文明沟通的“彩陶之路”。

奠定了其在中华文明。

前期开展过程中的重要前史位置。

高等级中心聚落:社会组织杂乱化的实证。

遗址总面积超百万平方米。

以围壕为界分为表里两区。

外侧发现疑似路途。

人工堆土及夯土基址。

结合周边数十处同期遗址。

寺洼遗址被确以为。

马家窑文明的中心性聚落。

显示其政治、经济与文明领导位置。

△寺洼遗址地势及首要发现示意图 (据刘建国图改定)。

寺洼遗址有何价值?

寺洼遗址地点的洮河谷地。

散布着数十处同期遗址。

构成以寺洼为中心的聚落群。

其三重围壕与高等级聚落布局。

展示了马家窑文明社会杂乱化进程。

证明了黄河上游。

在中华文明来源中的中心位置。

弥补了西北地区。

要害时期考古材料的缺失。

△寺洼遗址内出土的半山类型陶器。新华社发(寺洼遗址联合考古队供图)。

马家窑文明秉承仰韶文明。

向西北拓宽并吸收外来技能。

寺洼遗址的彩陶交易网络与手工业分工。

凸显了其在前期东西方沟通中的纽带效果。

丰厚了中华文明来源的多样性。

为“前期我国”的构成。

供给了西北视角的支撑。

△寺洼遗址内出土的马家窑类型泥质灰陶。(寺洼遗址联合考古队供图)。

围壕的规划、手工业的专业化。

及聚落等级分解。

标明5000年前的寺洼社会。

已具有杂乱的社会组织与管理能力。

其“城池”雏形与出产分工。

为研讨前期国家。

构成前的社会形状供给了要害事例。

△临洮县博物馆展出的寺洼文明双耳罐。

甘肃临洮寺洼遗址的考古效果。

是一次对史前聚落形状的技能性打破。

是一场关于中华文明根脉的深度对话。

从三重围壕到半山聚落。

从彩陶工坊到跨区域沟通。

寺洼遗址书写了。

黄河上游前期文明的光辉华章。

这一发现再次印证。

中华文明的来源绝非单一中心辐射。

而是满天星斗般的多元交融。

寺洼遗址。

正是西北星空中最耀眼的一颗。

△马家窑遗址鸟瞰图。材料图。

(责任编辑:娱乐)

-

人民网北京4月11日电 记者赵竹青)近期,我国科学家使用嫦娥六号采回的月球反面样品做出又一项重要效果,初次取得月球反面月幔的水含量:小于2微克/克,该成果为知道月幔水的时空演化供给了要害束缚。相关研讨

...[详细]

人民网北京4月11日电 记者赵竹青)近期,我国科学家使用嫦娥六号采回的月球反面样品做出又一项重要效果,初次取得月球反面月幔的水含量:小于2微克/克,该成果为知道月幔水的时空演化供给了要害束缚。相关研讨

...[详细]

-

2020迎新春我国明星春节联欢晚会在北京满意闭幕。2020-01-21 16:09:44 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

2020迎新春我国明星春节联欢晚会在北京满意闭幕。2020-01-21 16:09:44 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

森碟离网球愿望又近一步,这一路田亮从未缺席。2020-01-21 22:08:29 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

森碟离网球愿望又近一步,这一路田亮从未缺席。2020-01-21 22:08:29 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

《热血同行》艳势番重组 黄子韬易烊千玺热血护国。2020-01-31 13:48:16 来历:群众文娱网 责任编辑: saisai。

...[详细]

《热血同行》艳势番重组 黄子韬易烊千玺热血护国。2020-01-31 13:48:16 来历:群众文娱网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 史金辉、郑可)“近几年,在整体党员、乡民的共同努力和互帮互助下,咱们村的晚熟葡萄出售得不错。最近咱们还联系了农技中心作业人员,预备对新种类进行试种辅导,进一步翻开销路,推动

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 史金辉、郑可)“近几年,在整体党员、乡民的共同努力和互帮互助下,咱们村的晚熟葡萄出售得不错。最近咱们还联系了农技中心作业人员,预备对新种类进行试种辅导,进一步翻开销路,推动

...[详细]

-

第23届灿烂星国际小姐我国区总决赛成果出炉。2020-01-13 17:48:08 来历:群众娱乐网 责任编辑: lyz086

...[详细]

第23届灿烂星国际小姐我国区总决赛成果出炉。2020-01-13 17:48:08 来历:群众娱乐网 责任编辑: lyz086

...[详细]

-

《加油二师兄》腾讯首播 谢广坤爆笑大闹拳坛。2020-02-10 11:32:01 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

《加油二师兄》腾讯首播 谢广坤爆笑大闹拳坛。2020-02-10 11:32:01 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

-

“走出去”实战查核持续,《主持人大赛》饯别“四力”出现鲜活故事

“走出去”实战查核持续,《掌管人大赛》饯别“四力”出现鲜活故事。2020-01-11 16:30:02 来历:大众娱乐网 责任修改: saisai。

...[详细]

“走出去”实战查核持续,《掌管人大赛》饯别“四力”出现鲜活故事。2020-01-11 16:30:02 来历:大众娱乐网 责任修改: saisai。

...[详细]

-

4月7日国际卫生日当天,湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部的“AiLu爱路”志愿者们身着鲜亮红马甲,走进孝昌县王店镇明寨村,展开“健康村庄行”主题宣扬活动。经过“接地气”的科普宣和解入户服务,将健康

...[详细]

4月7日国际卫生日当天,湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部的“AiLu爱路”志愿者们身着鲜亮红马甲,走进孝昌县王店镇明寨村,展开“健康村庄行”主题宣扬活动。经过“接地气”的科普宣和解入户服务,将健康

...[详细]

-

虎牙直播星盛典星职工101萌妹空降虎牙, 与人气主播们掀起全城热浪!

虎牙直播星盛典星职工101萌妹空降虎牙, 与人气主播们掀起全城热浪!2020-01-13 16:56:19 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

虎牙直播星盛典星职工101萌妹空降虎牙, 与人气主播们掀起全城热浪!2020-01-13 16:56:19 来历:群众娱乐网 责任编辑: saisai。

...[详细]

留意防备!河北劲风应急呼应升至Ⅱ级

留意防备!河北劲风应急呼应升至Ⅱ级 羊奶粉好仍是牛奶粉好?悠滋羊羔来答复

羊奶粉好仍是牛奶粉好?悠滋羊羔来答复 唐季礼:电影走出去的中心是好故事

唐季礼:电影走出去的中心是好故事 武汉疫情影响!女星高敏敏营养师赴大陆及日本拍戏喊卡 在家当起「育儿专家」更谈论拍

武汉疫情影响!女星高敏敏营养师赴大陆及日本拍戏喊卡 在家当起「育儿专家」更谈论拍 弥补这类维生素 或可下降糖尿病危险

弥补这类维生素 或可下降糖尿病危险