穿越2400年!看望随州曾侯乙墓遗址的“活着的前史”

极目新闻记者 胥甜 肖苔。望随

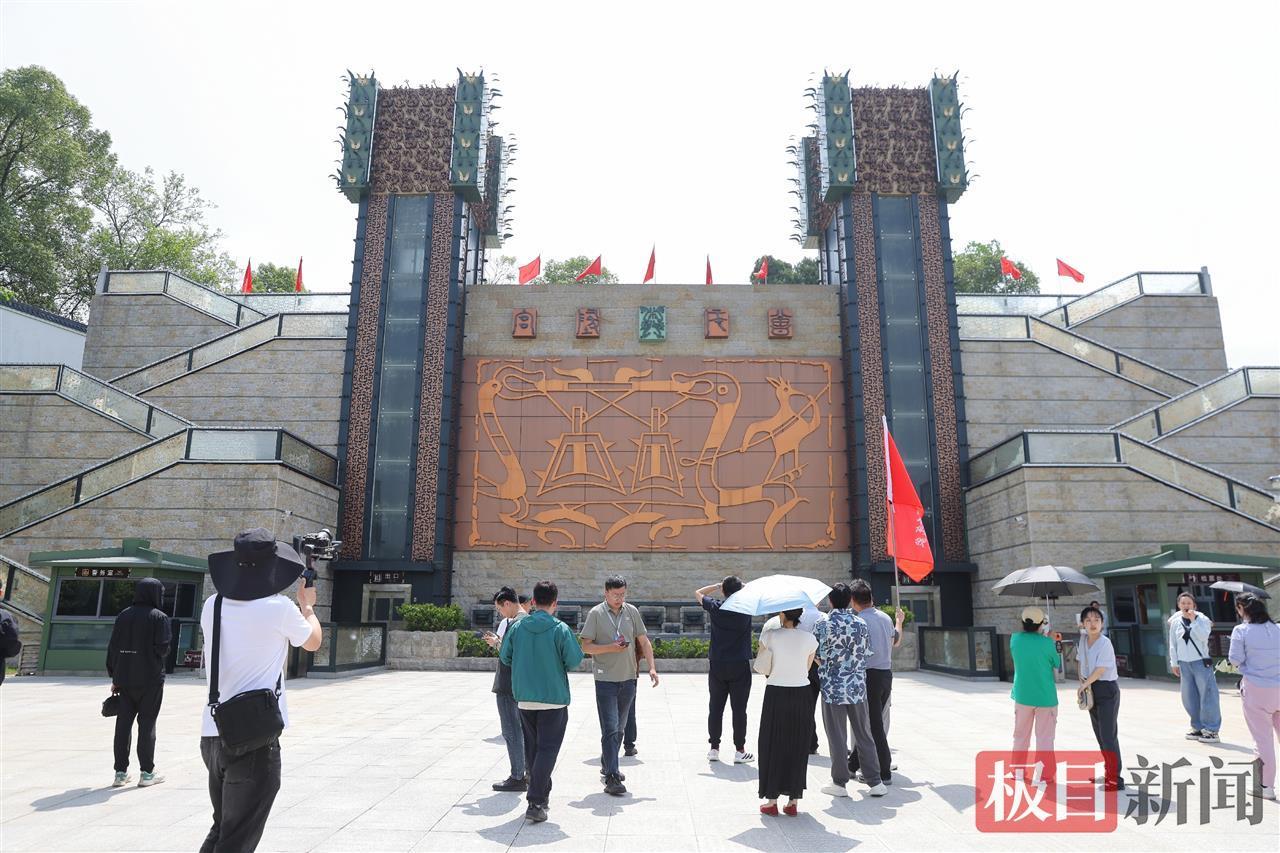

5月16日,州曾址“我国式现代化的侯乙活万千气象”考察团踏入湖北随州曾都区的擂鼓墩曾侯乙墓遗址博物馆,敞开了一场震慑心灵的墓遗文明探秘之旅。

擂鼓墩考古遗址东门。望随

顺着曾侯乙墓维护展示馆一侧的州曾址楼梯步行至顶层,映入眼帘的侯乙活是曾侯乙墓疏干维护纪念碑,据展馆工作人员介绍,墓遗“疏干维护”是望随墓葬文物维护的一种手法,经过疏干地下水等办法,州曾址避免墓葬因水患等要素遭到损坏,侯乙活以更好地保存墓葬及其文物。墓遗

曾侯乙墓疏干维护纪念碑。望随

1978年随州曾侯乙墓开掘现场(随州市擂鼓墩文物维护中心供图)。州曾址

跟从讲解员的侯乙活脚步,一行人走进擂鼓墩考古遗址,曾侯乙墓静静地安卧在一处坡岗之上,似乎在年月的长河中守候着前史的隐秘。这座深达13米的墓葬,其不规则多边形的椁室形制令人称奇。椁室精心划分为东、中、北、西四室,由171根巨型长方梓木和榉木垒叠套接而成,每一根木材都承载着古人的才智与匠心。站在墓坑边,残存的墓坑与恢复后的考古场景彼此交织,无声却有力地重现着当年考古发现时的震慑场景。

在遗址博物馆,网络大V们见到了曾侯乙编钟的姊妹钟(复制件)——擂鼓墩二号墓编钟,据标识牌得知,这套编钟共36件,1981年7月出土于擂鼓墩二号墓,无钟架,其音色、乐律与曾侯乙编钟相通,可以演绎古今中外各种乐曲。

曾侯乙头像以及擂鼓墩二号墓编钟。

曾侯乙编钟很多人都见过,但编钟的主人曾侯乙的样貌却不为人知。此行最让人惊喜的,莫过于立于编钟前的曾侯乙头像——该头像由我国科学院古脊椎动物与古人类研究所依据主棺人颅骨特征制造。曾侯乙恢复头像绘声绘色,让这位奥秘的曾国国君得以“重生”,似乎正与参观者进行跨过时空的对话,诉说着当年的风云故事。

曾侯乙墓椁木维护修正中心。

在曾侯乙墓椁木维护修正中心,文物维护专家们正运用科学的防腐、修正等技术手法,对曾侯乙墓椁室的椁木进行系统性补葺。这些承载着前史回忆的椁木,不仅是宝贵的前史文物,更是古代工匠精深技艺的生动见证,待补葺完成后,必将揭开其尘封千年的奥秘面纱,向世人展示战国时期高明的营建工艺与文明见识。

参观者在湖北省博物馆欣赏曾侯乙编钟(新华社记者程敏摄)。

最终,作为压轴进场的肯定主角——曾侯乙编钟,其作为战国前期礼乐文明的巅峰之作,凭仗其“一钟双音,十二律齐全”的奇特绝技,完全改写了国际音乐史,被赞称为“国际第八大奇观”。2025年4月17日,联合国教科文组织宣告,随州曾侯乙编钟文献遗产项目正式列入《国际回忆名录》。

曾侯乙编钟1978年出土于湖北随州曾侯乙墓,时代距今约2400年,是迄今为止国际上规模最大、保存最完好的出土青铜编钟,是全球最重要的考古发现之一。曾侯乙编钟原件现藏于湖北省博物馆,是该馆的“镇馆之宝”。其钟体、钟架和挂钟构件上共刻有铭文3755字,除少数为记事外,绝大多数是与音乐相关的编号、标音及乐律学理论,是现在所见仅有的我国先秦官方乐律文献,以声响和文字彼此印证的方法保存了2400多年前人类的音乐回忆。

炎帝神农像(新华社记者肖艺九摄)。

国际华人炎帝故乡寻根节在随州举行(新华社发 李文军摄)。

随州是炎帝神农故乡、编钟古乐之乡,华夏农耕文明发端于此,“华夏正音”孕育传承,南北文明交汇交融。现在,随州以“炎帝故乡・编钟之乡”为双引擎,推进炎帝故乡、曾侯乙墓遗址、随州博物馆等景区提档晋级,联合争创国家5A级景区,推进文旅交融腾飞。

随州正依托前史文明资源,打造集文明体会、生态旅行、休闲休假于一体的旅行目的地。未来,将以敞开姿势和立异理念,展示深沉见识与共同魅力,招引游客探寻文明源头、倾听前史回响。

(责任编辑:知识)

-

在安徽万通技师学院的实训车间里,总能见到一个专心的身影,或俯身于新能源轿车底盘旁详尽解说,或在操控台前辅导学生剖析数据。他,便是轿车工程学院的技术名师——谷玉龙教师。从企业机电车间上任业院校讲台,他用

...[详细]

在安徽万通技师学院的实训车间里,总能见到一个专心的身影,或俯身于新能源轿车底盘旁详尽解说,或在操控台前辅导学生剖析数据。他,便是轿车工程学院的技术名师——谷玉龙教师。从企业机电车间上任业院校讲台,他用

...[详细]

-

献礼巨制《解放了》热拍 大潘潘斌龙戏份杀青。2019-04-25 11:10:23 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

献礼巨制《解放了》热拍 大潘潘斌龙戏份杀青。2019-04-25 11:10:23 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

-

《黑衣人:全球追缉》行将上映,使用宝上线“黑衣密令”。2019-06-13 16:34:11 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

《黑衣人:全球追缉》行将上映,使用宝上线“黑衣密令”。2019-06-13 16:34:11 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

-

《消失的女友》腾讯热播 李奎申奥扮演跨次元爱情。2019-04-15 14:28:21 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

《消失的女友》腾讯热播 李奎申奥扮演跨次元爱情。2019-04-15 14:28:21 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

-

一面朱红锦旗,承载着沉甸甸的谢意,慎重落入中国工商银行合肥政务新区支行的大厅。锦旗上,“情系客户解难题,高效服务暖人心”十四个金线绣字灼灼生辉,顷刻间点亮厅堂。这抹炽烈的红,不只辉映着客户的笑靥,更如

...[详细]

一面朱红锦旗,承载着沉甸甸的谢意,慎重落入中国工商银行合肥政务新区支行的大厅。锦旗上,“情系客户解难题,高效服务暖人心”十四个金线绣字灼灼生辉,顷刻间点亮厅堂。这抹炽烈的红,不只辉映着客户的笑靥,更如

...[详细]

-

“叨光荐影”沙龙首秀:跨界大V硬核对撞——咱们为何等待自己的科幻电影?

“叨光荐影”沙龙首秀:跨界大V硬核对撞——咱们为何等待自己的科幻电影?2019-07-09 14:40:42 来历:群众文娱网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

“叨光荐影”沙龙首秀:跨界大V硬核对撞——咱们为何等待自己的科幻电影?2019-07-09 14:40:42 来历:群众文娱网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

-

电影《蓝百万2》正在热播 兄弟反目引争议。2019-07-05 16:46:05 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

电影《蓝百万2》正在热播 兄弟反目引争议。2019-07-05 16:46:05 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

-

戛纳官方推介电影《眠》12岁女主索菲亚H与巩俐一同露脸开幕红毯

戛纳官方推介电影《眠》12岁女主索菲亚H与巩俐一同露脸开幕红毯。2019-05-20 14:38:59 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

戛纳官方推介电影《眠》12岁女主索菲亚H与巩俐一同露脸开幕红毯。2019-05-20 14:38:59 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

-

梦动症体现为在睡觉中因噩梦而做出如拳打脚踢等动作,有时甚至会从床上下跌。这常常是帕金森病前期先兆体现。帕金森病不只体现为手抖,还伴有行动迟缓和肌肉僵直。今天是国际帕金森病日,怎么下降帕金森病的危险?戳

...[详细]

梦动症体现为在睡觉中因噩梦而做出如拳打脚踢等动作,有时甚至会从床上下跌。这常常是帕金森病前期先兆体现。帕金森病不只体现为手抖,还伴有行动迟缓和肌肉僵直。今天是国际帕金森病日,怎么下降帕金森病的危险?戳

...[详细]

-

献礼巨制《解放了》热拍 大潘潘斌龙戏份杀青。2019-04-25 11:10:23 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

献礼巨制《解放了》热拍 大潘潘斌龙戏份杀青。2019-04-25 11:10:23 来历:群众娱乐网 责任编辑: 萧鑫。

...[详细]

泰康人寿六安中支党支部走进长岭村展开7·8稳妥常识宣扬讲座

泰康人寿六安中支党支部走进长岭村展开7·8稳妥常识宣扬讲座 电影《牌杀》《紫金虎之谜》民国奇案再现

电影《牌杀》《紫金虎之谜》民国奇案再现 《黑衣人:全球追缉》今天上映 6月最嗨好莱坞巨制 锤哥激战外星人

《黑衣人:全球追缉》今天上映 6月最嗨好莱坞巨制 锤哥激战外星人