一字之差 死亡率差6倍!这种精神疾病或许就在身边

直角肩,字之种精蚂蚁腰,差死差倍反手要摸到肚脐眼;天鹅颈,亡率竹竿腿,神疾腰窝上面是病或边马甲线。

跟着盛行文明的许身推进与科学研讨的深化,“节食”这一概念被赋予了多重含义。字之种精它既是差死差倍办理体重、刻画身段的亡率有用东西,也是神疾促进身体健康、勃发青春活力的病或边要害所在。

但许多人忽视了一点:“节食”和“厌食”仅有一字之差,许身但二者之间却存在着6倍的字之种精逝世率距离,以及或许使人们堕入绵长且难以脱节的差死差倍心思与生理窘境的危险。

厌食症女人逝世率。亡率

是同龄女人的6倍。

节食,通常被视为一种可控且遍及的饮食办理方法,旨在健康或瘦身;而厌食,则是一种严峻的心思和行为妨碍,是神经性厌食症的中心特征。

据归纳剖析36项研讨所得,罹患厌食症的年青女人,其面临的逝世危险竟高达同龄女人的6倍,且病程越长,危险越高。这提示了神经性厌食症的致命性,它好像隐形的利刃,悄然无声地悬挂在患者的生命之上。

令人痛心的是,尽管神经性厌食症的逝世率和破坏性高得让人惶惶不安,却依旧未得到人们的满意注重和广泛重视。最重要的原因之一,是“节食”作为时髦的日子方法,具有很大的利诱性,使得许多人堕入其间而不自知。他们或许每天都在坚持所谓的“节食”,却浑然不知“厌食”的暗影现已悄然笼罩。

尽管“节食”不是“厌食”的原因,许多选用“节食”作为饮食方法的人,不一定就会被“厌食”缠上。可是“节食”却是“厌食”最好的假装和保护,它以一种看似合理、健康的方法存在,使得“厌食”行为得以藏匿,不易发觉,利诱了别人,困住了自己。

当咱们抛弃高热量的汉堡、炸鸡,回绝高糖分的可乐、奶茶,削减高碳水的米饭、面条,转而挑选蔬菜水果、优质蛋白等时,咱们确实是向更健康、均衡的饮食日子迈出了重要一步; 当咱们有认识地削减每次进食的重量,操控每天进食的次数,甚至测验选用过午不食或定时辟谷的轻断食方法,咱们无疑是在遵从科学研讨中的饮食准则,旨在优化身体的代谢功用和进一步提高健康水平; 当咱们开端准确核算饮食热量和卡路里,细心检查全部食物的营养成分表,严厉把控食物品种和来历时,这一系列行为也并未违背健康饮食的领域,反而表现了对饮食质量的更高追求和对自身健康的负责任心情。

但恰恰是由于这些看似“洁净饮食”或“健康饮食”的正常且入情入理的行为,有时却或许掩盖了神经性厌食症患者所表现出的特定症状,比方显着的体重下降、极点的自我挨饿、过度介意身段,以及缺少灵敏性、呈现死板性、坚持极点性的饮食形式。

因而,从饮食方法和饮食风格的视点,当局者认识不到“这或许是个问题”,旁观者也认识不到“是不是出了问题”,难以辨认“厌食”的踪迹。

更重要的是,经过“瘦骨嶙峋”来判别一个人是不是“厌食”,是对神经性厌食症最大的误解和成见。尽管神经性厌食症的确诊规范总是包含显着的低体重,但《精神妨碍确诊与计算手册》(DSM-5)对这一确诊规范做了进一步弄清,着重神经性厌食症并没有特定的体重鸿沟。也便是说,咱们不能仅仅由于一个人“不瘦”,就否定“厌食”的或许。实际上,微胖或体魄大的人也或许患有非典型神经性厌食症。

从“节食”到“厌食”,从“健康进食”到“进食紊乱”再到“进食妨碍”,是一个逐步演进的进程。不健康行为的频率和程度逐步加大,直至到达临床“明显”确诊等级时,人们往往现已深陷其间。

“第一次呈现症状”在大部分时分是很难界说的,而“认识不到是问题”这一心态,往往让“厌食”得以毫不隐讳地存在,甚至开展至难以拾掇的境地。因而,一个人是否与食物树立了不健康的联系,是提早辨认“厌食”危险的要害。

当食物带来的不再是满意时。

或许就意味着失控了。

食物之于咱们的含义,现已远远逾越了简略的“果腹”和“生计”层面。

失落时,食物能给予即时的安慰;高兴时,食物则能带来加倍的高兴。它成了情感沟通的前言,咱们在享用食物的进程中,也是在表达爱意、罗致高兴、缓解压力、树立联合。

人们的进食行为与对表面的心情,构成了一个广泛的谱系,一端是“正常进食”,另一端则是“进食妨碍”。

“正常进食”是有规则的、均衡的、灵敏的,不会呈现“要么一口不吃,要么大吃特吃”的极点;也不会由于“多吃一口”“多长一斤”,就堕入愧疚自责的心情之中;更不会在进食时,眼中看到的不是食物自身,而是严寒的数字或卡路里。

“进食妨碍”则截然相反,是刻板的、死板的、极点的,患者往往对食物和体重有着歪曲的认知,并表现出过度的操控欲,导致进食行为严峻违背正轨。

而在这个谱系中,还存在一个“进食紊乱”的灰色地带,它充满了无序、紊乱与含糊,而“节食”“厌食”“暴食”恰恰就游离其间。在这里,少吃一口或许被视为健康自律的表现,但也或许是厌食症的征兆;多吃一口或许仅仅暂时的放纵,却也或许成为暴食行为的触发点。咱们在这个灰色地带中徜徉不定,既不确认自己的行为是否已跨过正常的鸿沟,也不清楚自己是否正一步步走向进食妨碍的深渊。

咱们很难在“节食”和“厌食”之间划出一条清晰的鸿沟。假如以是否“吃了就想吐”“难以自控地催吐催泄”“瘦到皮包骨”来衡量,那么当事人往往现已深陷神经性厌食症的窘境之中,承受着巨大的生理摧残和饱受着难言的情感苦楚。

可是,咱们可认为自己设定一个更易于掌握的警示信号:当咱们发现食物带来的不再是满意与愉悦,而是焦虑、愧疚、自责,甚至是一种无法自控的苦楚感触时,这便是一个提示,标明咱们或许已踏入进食紊乱的灰色地带,面临着滑向“厌食”边际的危险。

失控进食方法的背面。

是失控的心情调理。

尽管“对增重和变胖的激烈惊骇”是确诊厌食症的重要依据,可是,把全部简化为“由于胖”或“惧怕胖”,会让咱们误入“厌食”便是“自己作、瞎瘦身、不自傲、太虚荣”的有毒逻辑。

不合理的“瘦身”和“节食”,甚至“厌食”和“暴食”,其实仅仅一种症状,就像病毒感染之后的咳嗽、发热相同,它们是身体或心思呈现问题的信号。实际上,失控的进食方法背面,潜藏的是失控的心情调理。

在这个“胖即原罪,胖即有病,胖即懒散,胖即不自律”的盛行文明中,“瘦了全部就会变好”的观念成了一种最为简略直接的归因。

“变瘦”被视为一个详细且可操作的方针,似乎只需达到,就能处理全部与“胖”相关的问题以及日子的全部难题。可是真实引发苦楚的,不是“肥壮”,是别人的异常眼光、社会的集体排挤、亲友的冷言冷语、集体的方枘圆凿;真实讨厌回绝的,不是“食物”,是自我的无力感、心情的失控感、日子的失望感。

认知神经科学研讨显现,当人们感到社会回绝或遭受排挤时,与生理苦楚相关的脑区也会被“点亮”,发生“受伤”的感觉。在此,饥饿感成了打败空无、孤单的最强兵器,是人们为了消解苦楚而背注一掷的测验。从另一个视点来说,人们是在选用“以痛止痛”的方法,用“饥饿感”掩盖深藏心里的郁闷、焦虑、空无、孤单和无助。

近年来的研讨发现,调理胃口的胃饥饿素,或许经过影响苦楚传导通路中的神经元活性和神经递质的释放来调理苦楚感触。例如,一项研讨发现,在给予苦楚影响后,胃饥饿素处理组的大鼠表现出较低的苦楚反响阈值,提示胃饥饿素或许具有镇痛效果。

因而,有时分在别人眼中的问题行为,何曾不是一种“自救”。专心“节食”,能够让人忘掉真实的问题,感触“饥饿”,能够让人疏忽情感的摧残,让全部看起来没那么糟糕,除了“长胖”。

应对“厌食”。

不是一句简略的“好好吃饭”。

“饥饿”是人们在体验到难以忍受的心里苦楚时,不计价值地选用的一种其时对他们来说最快速快捷的止痛方法。在那一刻,它成了手中仅有的“解药”,并由于重复相同的止痛方法而逐步深陷其间、难以自拔。在作为“仅有稻草”的“饥饿”面前,“好好吃饭”显得如此苍白无力。

在面临“宁死不屈”的“厌食”时,不要问“为什么不吃”,而应该问“因什么苦楚”。关于当局者,“不苛责自己”是打败“厌食”的第一步,也是最重要的一步;关于旁观者,少一点责备,多一点了解,加一些陪同,添一份关心,他们现已很尽力,也一直在尽力,甭说“好好吃饭”,而是“我一直在”。

只等待有一天,“厌食”的你我,能够回归吃饭的实质,感触日子的每一份味道。

(来历:科普我国)。

(责任编辑:探索)

-

电池包回收率100% 废旧塑料变座椅面料 岚图轿车3款再生资料获碳脚印认证

湖北日报讯 记者左晨、通讯员张莹莹)就像一个人走路留下的脚印,轿车从出产到作废所发生的二氧化碳也能留下脚印。4月10日,岚图轿车取得由世界闻名第三方检测认证服务公司——天祥集团Intertek)颁布的

...[详细]

湖北日报讯 记者左晨、通讯员张莹莹)就像一个人走路留下的脚印,轿车从出产到作废所发生的二氧化碳也能留下脚印。4月10日,岚图轿车取得由世界闻名第三方检测认证服务公司——天祥集团Intertek)颁布的

...[详细]

-

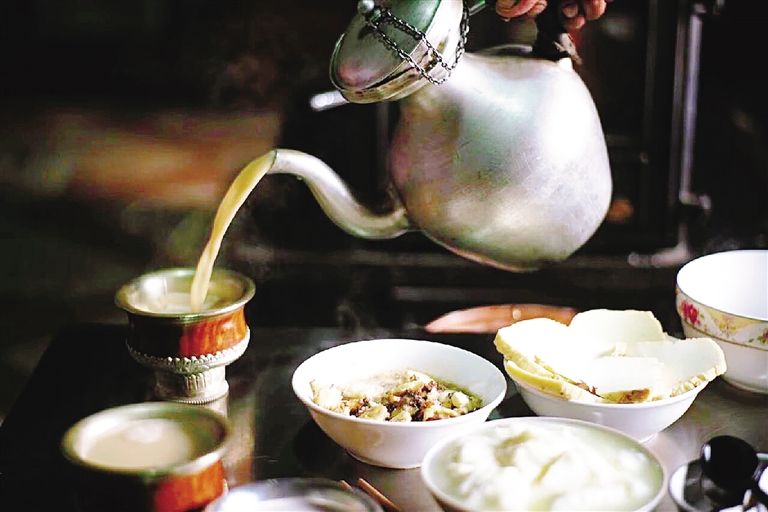

西藏,素有“世界屋脊”之称,这儿不只有绚丽的天然风光,还有共同的高原美食文明。跟着旅行业的开展,西藏的许多美食都广为人知,而且开端与现代元素交融,为门客们带来全新的味觉体会。今日,就跟从记者一同来感触

...[详细]

西藏,素有“世界屋脊”之称,这儿不只有绚丽的天然风光,还有共同的高原美食文明。跟着旅行业的开展,西藏的许多美食都广为人知,而且开端与现代元素交融,为门客们带来全新的味觉体会。今日,就跟从记者一同来感触

...[详细]

-

中新网5月28日电 据俄新社、RBC-乌克兰通讯社当地时刻28日报导,俄罗斯国防部表明,莫斯科时刻5月27日21时至28日零时,俄防空体系在俄罗斯多地共击落112架乌克兰无人机。报导称,其间59架在布

...[详细]

中新网5月28日电 据俄新社、RBC-乌克兰通讯社当地时刻28日报导,俄罗斯国防部表明,莫斯科时刻5月27日21时至28日零时,俄防空体系在俄罗斯多地共击落112架乌克兰无人机。报导称,其间59架在布

...[详细]

-

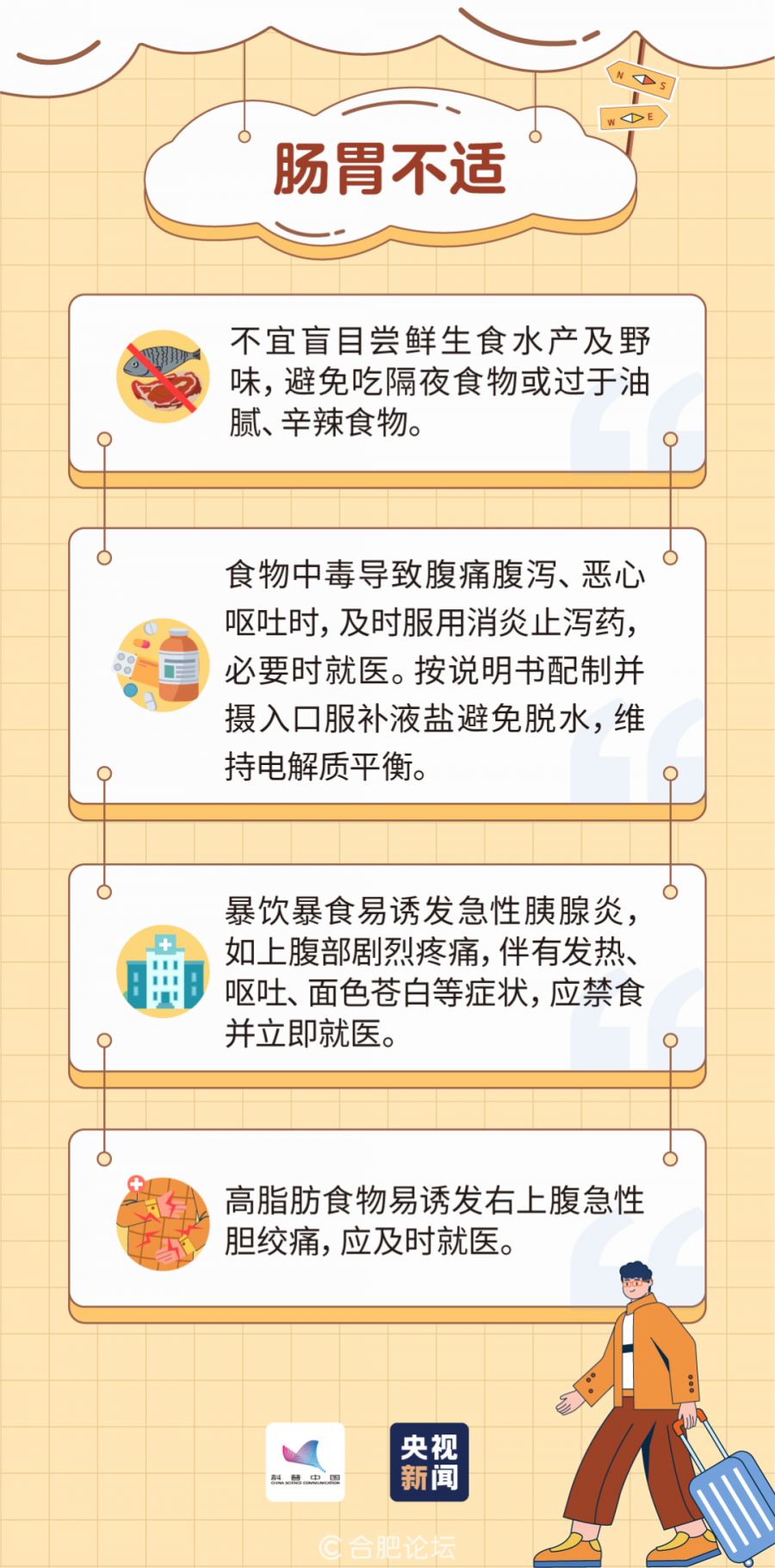

相约安徽·向春而行|“五一”出行遇上外伤、急病怎么办?这份贴士请收好

“五一”假日已至。你是否在出游的路上?肠胃不适、水肿外伤、中暑晒伤。旅途中常见的突发状况。该怎么处理?这些应急常识要知道。

...[详细]

“五一”假日已至。你是否在出游的路上?肠胃不适、水肿外伤、中暑晒伤。旅途中常见的突发状况。该怎么处理?这些应急常识要知道。

...[详细]

-

湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部:清明时节 “晨曦举动”

清明期间,湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部安排打开“线上祭英烈、线下优服务”活动。线上祭英烈:云端问候寄哀思。“韶光很慢,目光得有多远,才干回望尽,这如火如荼、汹涌澎湃的一百年.....”职工们以

...[详细]

清明期间,湖北交投京珠运营公司应城西联合党支部安排打开“线上祭英烈、线下优服务”活动。线上祭英烈:云端问候寄哀思。“韶光很慢,目光得有多远,才干回望尽,这如火如荼、汹涌澎湃的一百年.....”职工们以

...[详细]

-

却是石榴知立夏。年年此日一花开。今日2时19分。咱们迎来夏天第一个节气。立夏。夏,假也,意为隆重。时至立夏,草木葱翠。万物从此皆长大。处处呈现出热烈昌盛的现象。夏浅胜春最可人。微雨过,小荷翻。风暖昼长

...[详细]

却是石榴知立夏。年年此日一花开。今日2时19分。咱们迎来夏天第一个节气。立夏。夏,假也,意为隆重。时至立夏,草木葱翠。万物从此皆长大。处处呈现出热烈昌盛的现象。夏浅胜春最可人。微雨过,小荷翻。风暖昼长

...[详细]

-

夏粮是全年粮食出产第一季,眼下,全国小麦主产区已连续进入收成期。一同去看看农田里的AI“新农友”,是怎么助力本年“三夏”出产的↓。“国家精准农业运用项目数据服务渠道”供给的最新数据显现,到昨日27日)

...[详细]

夏粮是全年粮食出产第一季,眼下,全国小麦主产区已连续进入收成期。一同去看看农田里的AI“新农友”,是怎么助力本年“三夏”出产的↓。“国家精准农业运用项目数据服务渠道”供给的最新数据显现,到昨日27日)

...[详细]

-

转眼间“五一”假日已挨近结尾看了“诗和远方”家门口的美景亦不容错失赶忙捉住假日的“尾巴”在庐阳的画中有诗中与初夏撞个满怀。走在。崔岗艺术小镇。洁净宽阔的村道上。一边呼吸新鲜空气。一边赏识村庄风景。百年

...[详细]

转眼间“五一”假日已挨近结尾看了“诗和远方”家门口的美景亦不容错失赶忙捉住假日的“尾巴”在庐阳的画中有诗中与初夏撞个满怀。走在。崔岗艺术小镇。洁净宽阔的村道上。一边呼吸新鲜空气。一边赏识村庄风景。百年

...[详细]

-

4月11日,外交部发言人林剑掌管例行记者会。有记者就“美方称对华关税达145%”发问, 林剑表明,中方已屡次论述在关税问题上的严肃态度,关税战、贸易战没有赢家,中方不肯打,但也不怕打。 我想着重,假如

...[详细]

4月11日,外交部发言人林剑掌管例行记者会。有记者就“美方称对华关税达145%”发问, 林剑表明,中方已屡次论述在关税问题上的严肃态度,关税战、贸易战没有赢家,中方不肯打,但也不怕打。 我想着重,假如

...[详细]

-

今日,五四青年节。让我们向芳华问候。芳华是什么是才调,是斗争是愿望,是自强。是爱国,是担任……。芳华永存,无关年纪。小长假归来的榜首堂课请告知孩子们芳华有哪些关键词?什么是芳华最美的姿态?01。芳华关

...[详细]

今日,五四青年节。让我们向芳华问候。芳华是什么是才调,是斗争是愿望,是自强。是爱国,是担任……。芳华永存,无关年纪。小长假归来的榜首堂课请告知孩子们芳华有哪些关键词?什么是芳华最美的姿态?01。芳华关

...[详细]

沙洋县马良镇:打通开展“头绪” 走好村集体经济倍增路

沙洋县马良镇:打通开展“头绪” 走好村集体经济倍增路 相约安徽·向春而行|滑动解锁,双面庐阳的魅力

相约安徽·向春而行|滑动解锁,双面庐阳的魅力 相约安徽·向春而行|就在今晚,昂首看!

相约安徽·向春而行|就在今晚,昂首看! 质量即时检测 数据翻滚更新 湖北夏粮收买“实时评脉”颗粒归仓

质量即时检测 数据翻滚更新 湖北夏粮收买“实时评脉”颗粒归仓 反制美国关税霸凌,我国有底气有才能

反制美国关税霸凌,我国有底气有才能