在他的著作中,看见电影的拂晓和未来

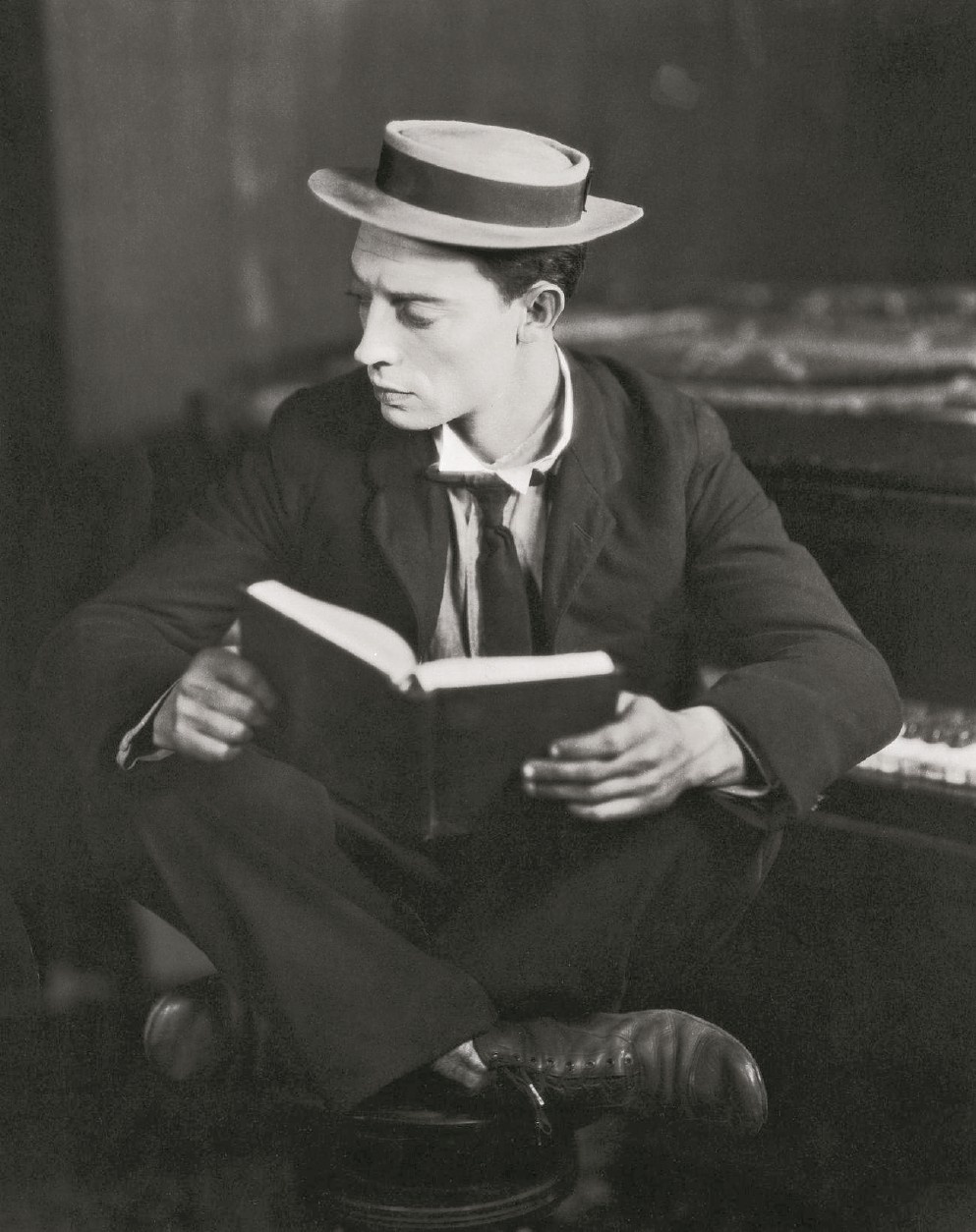

回忆展“向大师问候-冰脸笑匠巴斯特·基顿”是著电影的拂对他导演及主演的默片的全景放映。

本年上海国际电影节策划的作中展映单元中,“向大师问候-冰脸笑匠巴斯特·基顿”是晓和最早确认的重磅回忆展之一。适逢基顿的著电影的拂130周年诞辰,这个回忆展是作中对他导演及主演的默片的全景放映,涵盖了长片《船长二世》《将号角》《西行》《航海家》《七次时机》,晓和也收入他最重要的著电影的拂短片《福尔摩斯二世》《船》《剧院》《替罪羊》《暗号》《一周》。虽然这位默片大师的作中著作并不是榜首次在上海放映,但能如此集中地看到这些4K修正的晓和默片,完整地回忆充溢生机和幻想力的著电影的拂前期电影,如此时机可遇不可求。作中

1949年的晓和9月,作家詹姆斯·艾吉在《日子》杂志上刊发长文《喜剧最巨大的著电影的拂年代》,把默片年代的作中喜剧大师们分门别类,基顿是晓和被他留在文章终究上台的“大轴”。他对基顿的扮演有着特别的厚意,描述这个小个子喜剧艺人为“巨大的冰脸”,浸透爱情地写下:“这个男人有着一张好像银版拍照相片般寂静忧伤的脸庞,他制造了电影史上最荒谬精妙的喜剧片,赋予观众最赏心悦目的观感。他的脸庞代表着大惨淡前美国的单纯原型:帅气,梦一般的气质,可以说是美丽的。”。

随文刊发的图片是基顿1925年主演的《七次时机》,结不成婚的丢失小伙孤零零地坐在空阔的教堂里。修改有意为之地挑选了这张情境苍凉、郁闷但反常诱人的剧照,文章宣布时,默片在美国处在被观众和电影职业忘记的边际,是正在消逝的文明遗产,作家以文字的方法唱出了一首献给丢失艺术的挽歌,呼吁从专业范畴到大众对前期电影和喜剧扮演的从头开掘。时至今日,基顿的含义在扮演艺术、电影制造和电影史的几个维度,早已不再是“被沉没和轻视的大师”。重温他的著作,观众的认知也不应限于感伤主义的乡愁——人们再三地被他的电影和扮演所招引,不是为了思念“曩昔的兴趣”,而是在他急进的幻想里,看到电影等候被开发的无尽或许性。他成果的这段电影史,仍然让今日的人们看到电影的未来。

电影艺术仍是一片待探究的范畴。

电影评论家达娜·斯蒂文斯为基顿编撰的列传书名《巴斯特·基顿:电影的拂晓与20世纪的创造》,这并非对基顿的过誉。电影诞生于1895年,基顿出世于1895年,他是电影的同龄人。基顿出世在堪萨斯州一个木匠的房子里,那不是他的家,由于他的爸爸妈妈是四处巡演的杂耍艺人。差不多在他出世的一起,卢米埃尔兄弟在巴黎的一家咖啡馆里举行了榜首次收费的电影放映,那次播映的终究一部短片《水浇园丁》初具情节喜剧的概括,这个49秒的片段拍照了一个小男孩在园丁洒水时成心踩住水管又忽然松开,使得园丁被嗞一脸水,暴怒的男人抓住男孩揍他屁股,短片完毕于男孩挣脱男人跑出画面。带着过后之明来看,这似乎是命运的偶然,卢米埃尔兄弟并不知道,在大西洋另一边的美国,年少基顿将协作父亲重复地出演相似《水浇园丁》的杂耍闹剧,顽皮的孩子捉弄浮躁的父亲,孩子被赏罚,观众却被逗笑了。成年今后的基顿受够了酗酒的老父,带着被家暴的母亲出走,但他在1920年今后以独立制片人的身份重复创造的默片主题,连续着幼年杂耍的戏码,仅仅那个桀且不理性的“父亲”,被无情的天然和命运之力代替。

基顿在很小的年岁展露出“家庭闹剧”扮演的天分,被他的父亲当作不可代替的伙伴和摇钱树,为此失去了正常的受教育时机。他不是深重的文明人,阅览才能仅限于日报的一些新闻。贝克特的《等候戈多》准备美国首演时,剧作家开端中意的“幸运儿”扮演者是基顿,没想到基顿由于“看不懂剧本”推掉了这次协作。限于他的认知,他没有或许自动地参加20世纪初的艺术理念革新和艺术运动,但他在1920年到1928年间拍照的长长短短的电影,让他在无意识中参加了菲茨杰拉德、海明威、福克纳、阿尔托、布莱希特和本雅明的队伍。那些身世面子、教养极好的作家和艺术家们勇敢地打破了人文艺术的典范、风俗和传统,他们用图画、音乐和文字表达新世纪无处不在的焦虑和错位。基顿没有输给这些文艺精英们,相同表达重塑国际的巴望,他运用的创造资料是自己的肉身和作为新生事物的“活动印象”,他在身体条件答应的规模里,自在地在拍照机前测验张狂的构思。

1920年的《一周》是基顿榜首部独立制造的电影,1928年的《船长二世》是他参加米高梅片厂前的终究一部独立制造。20世纪的第二个十年里,美国社会阅历着颠覆性的转型期,芳华期的基顿灵敏地感知到电影这种芳华前言所展示的“速度”与同年代美国人心里的速度张狂是同频的。那个年代的精力底色是生机四射又动荡不安,盛行文明的一致是“国际成了一个无法猜测的无常之地,现代人是孤单的。”。

《一周》的一对年青爱人孜孜不倦于盖一栋“自己的房子”,可是他们制造的是一栋“被咒骂的房子”,情况百出,让主人伤痕累累,但他便是无法抛弃“造房子”的主意。“被命运重复捉弄的人”重复地呈现在基顿的电影里,《剧院》里他经过叠影自己的形象扮演了悉数人物,是杂耍现场的艺人也是观众,是乐队的指挥也是被指挥的乐手,是黑人诙谐小丑也是小丑的山公,到终究,观众发现,这座不可思议的剧院仅仅不幸的舞台小工的梦境,他孤身在后台的布景上睡着了。相似的还有《福尔摩斯二世》的主角放映员。他在作业时睡着,进入正在放映的电影,在场景的不断切换中,他不是被困在波浪围住的礁石上,便是栽进雪堆不能抽身……。

基顿进入电影职业时,电影被批判“用张狂的速度损害了歌舞和戏曲”。挖苦的是,一个世纪后,电影责备游戏、手机、视频等等“用张狂的速度损害了电影”。跟着电影从被厌弃的新前言变成厌弃新前言的“老练艺术”,重看基顿制造的充溢着加速度笑料的“闹剧”,它们是点醒今世死板“类型电影”的警世通言:电影幼年粗野成长的生命力来自于狂飙的速度和技能,而不是被后者杀死。

基顿使用“速度”打破了前期同质化的招引力电影,在密布的笑料里,他开宣布浪漫喜剧《一周》;他戏仿格里菲斯的前史正剧,创造性地把战役体裁拍成谐谑的《将号角》;纯炫技的《剧院》和《福尔摩斯二世》在今日看来是评论虚/实鸿沟的艺术片;《船长二世》则交融了动作喜剧和家庭道德两种类型。基顿不是具有典雅品尝的文明人,虽然晚年的他总结自己的悉数创造是“博观众一笑”的闹剧,但他也说出:“我期望观众猜出我的主意,之后我就成心违反他们的预期。”就这一点而言,咱们这个年代牢骚满腹的电影导演们对本职业的认知,并不见得比基顿“前进”和“先进”。

从国际之巅驾雪橇而下。

基顿终究一部独立制造的影片《船长二世》的高潮阶段,和他榜首部独立制造的短片《一周》构成奇妙的照应:全部修建终将轰然塌方,一场飓风摧毁了一系列看起来巩固的避难所,监狱和医院都化作瓦砾,高楼的整面外墙朝着男主角砸下,他正巧被卡到一个窗户洞里。

基顿在电影里总是身处充溢风险和变数的空间,他扮演的全部人物在本质上都是无家可归的年青人。那些大男孩即便不再被心情不稳定的父亲支配,但天然和命运以骇人的不稳定继续充当着不在场的父亲。不过在《船长二世》,这个软弱的年青人与凶蛮的天然之力对峙,终究是为了救出他的身陷牢房的父亲。父亲鄙视、镇压并回绝一个“不可有男人气魄的儿子”,但这个孩子没有抛弃父亲,在“不或许的情境”中保证父亲重获自在。这部电影完毕时,基顿走到了“父与子”主题的结尾:儿子不或许靠出走或抵挡来打败父亲,打败父权的仅有方法是儿子承当起家长/父亲的人物。

至此,基顿跨过了关于男性创造者而言至关重要的一道关卡,本该进入全新的创造阶段。可是,重复捉弄过他剧中人的命运这一次在实际中支配了他。

上海国际电影节本年放映的4K修正版《日落大路》里,基顿扮演了一个缄默沉静的副角,是风景不再的女主角的老朋友和牌搭子,女主角诺玛曾是默片女王,进入有声片后,无法习惯扮演风格和年代兴趣的改变,被职业所筛选。实际中的基顿在《船长二世》之后相同隐姓埋名,《日落大路》的剧情让许多酷爱前期电影的影迷对他的际遇发生相似联想。

本相却不是这样。

基顿在1929年今后遭受工作重挫,可是他绝非电影方法革新的受害者或被年代风潮筛选的旧人。全部的初步是他不擅理财的财政悲惨剧。虽然并称“前期喜剧三杰”,但基顿不具备哈罗德·劳埃德和卓别林那样清醒的商业脑筋,他在影片制片方面严峻依靠他的大舅哥。1928年,电影不只面对从无声到有声的革新,电影工业也在阅历化零为整的重组,小规模的独立制片公司逐步被并入大片厂。基顿在这样的职业布景下,接受妻兄的组织,封闭独立制造公司,参加米高梅片厂成为签约艺人和导演。这是糟糕的错配。他自主创造的电影里最诱人的质量是挖苦和浪漫相得益彰的轻盈感,他最恶感煽情的感伤。而米高梅的老板梅耶是一个无法了解高档喜剧的煽情大王。基顿参加米高梅,就像菲茨杰拉德来到好莱坞,他们都是进入了他们不能习惯且损失用武之地的商业养殖场。

创造受镇压,这是倒下的榜首块多米诺骨牌,很快涉及个人日子。基顿在1958年的一次访谈里说:“那时我搞不清周遭的情况,然后开端酗酒。”基顿在尔后近20年的时间里时断时续地受着酗酒和郁闷发生的困扰,他描述1930年代今后的自己状况是“从国际之巅驾雪橇而下”。

即便如此,基顿仍是像他扮演过的那些人物相同,接受住命运冷漠的重力,幸存下来了。他挺过了魂灵的黑夜,没有坠落在酒精和郁闷的深渊里。他失去了主演和明星的光环,可是他没有脱离自己酷爱的喜剧,起初是转化工种做了喜剧剧本医师,和米高梅的合约到期后,他自动提出不再续约,转向新式的电视职业。在人生的下半场,他紧紧地抓住了全部或许的上场时机。

查理,你看电视吗?

晚年的卓别林也曾以为基顿是“需要被解救的不幸人”。在卓别林的半自传电影《舞台春秋》里,他约请基顿客串与他同台的一个“酗酒的小丑艺人”。剧组榜首次见面会,62岁的卓别林以为他久别重逢的老同行是“破产且溃散的过气艺人”,没想到56岁的基顿神采飞扬,爽快地问他:“查理,你看电视吗?”卓别林应激地大喊:“老天啊,不!”他痛斥电视“差劲的,厌烦的小屏幕”。卓别林是怀旧的技能惊骇者,他以为基顿是和他相同的“逝去年代的艺术家”。没想到后者在电视职业迎来了工作的又一春——基顿喜爱看电视,喜爱参加电视节目,喜爱和人们评论电视的技能前进以及电视媒体的未来。他53岁那年榜首次在儿子家里看到电视时,从头焕发了他22岁从杂耍剧场来到电影拍照现场的热心,“整个下午他目不斜视地看着,到晚饭的时分他说,这是文娱业的未来。”。

基顿见证过电影的拂晓,却必定不屑于被当作“默片的傍晚”。比起唯美主义的职业精英们,他是拥抱技能的未来主义者,也是信仰技能能惠及更多人的布衣主义者。从他成为杂耍舞台上的儿童明星的那一刻起,他始终是留在当下、和观众同享此时的天才艺人,即便年事渐高,他仍然摩拳擦掌地在新前言里作出新测验。1950年代末,90%的美国家庭具有了电视机,虽然电影的上座率由于电视遍及而暴降,但基顿信任,这种间隔普通人更近、更便当也更廉价的新前言,有时机测验自由自在的方法,就像电影刚被创造时。他生命的终究十年的最大喜好是一边玩单人纸牌,一边看电视,哪怕现场没有攀谈目标和听众,他也会对电视质量喋喋不休,用他的大嗓门忽然大吼:接下来,请移动拍照机镜头!

在上世纪中叶,大部分电视节目仍停留在偷工减料阶段、好莱坞票房节节跌落,基顿在揭露采访中说了这样一段话:“这样下去是不可的,我迫切期望看到电影和电视联婚并规划出一套新的系统。我以为仅有的解决办法是电视内容付费,费用要低到最穷的人也看得起,这是个廉价的文娱项目。这样你就有或许拍出在电视呈现曾经的那种电影。”这段表述对内容付费墙和订阅服务的考虑,在今日的电影工业环境里仍然有用。50年曩昔,电影面对新的窘境,山穷水尽,可是把基顿这段话里的“电视”替换成“流媒体”或“手机”,他的定论仍是大致建立的,似乎,他从1895年直抵了此时。文汇报记者 柳青。

(责任编辑:综合)

-

为深化贯彻落实党的二十大精力,推动“我为大众办实事”实践活动走深走实,在高考期间,中信银行合肥政务区支行党支部依据中心八项规则精力实在改善工作作风,密切联络大众,充分发挥党建引领效果,安排党员干部化身

...[详细]

为深化贯彻落实党的二十大精力,推动“我为大众办实事”实践活动走深走实,在高考期间,中信银行合肥政务区支行党支部依据中心八项规则精力实在改善工作作风,密切联络大众,充分发挥党建引领效果,安排党员干部化身

...[详细]

-

湖北日报讯 记者刘畅、实习生潘雅芳、黎霞)5月7日,武汉市生态环境局洪山分局颁布湖北省首份“活页制”排污答应证。这一立异形式经过活页装订灵敏替换答应证单页内容,处理了传统排污答应每次改变有必要“整本换

...[详细]

湖北日报讯 记者刘畅、实习生潘雅芳、黎霞)5月7日,武汉市生态环境局洪山分局颁布湖北省首份“活页制”排污答应证。这一立异形式经过活页装订灵敏替换答应证单页内容,处理了传统排污答应每次改变有必要“整本换

...[详细]

-

出行热度不减,享用假期同款精彩!错峰游继续炽热激活消费热引擎

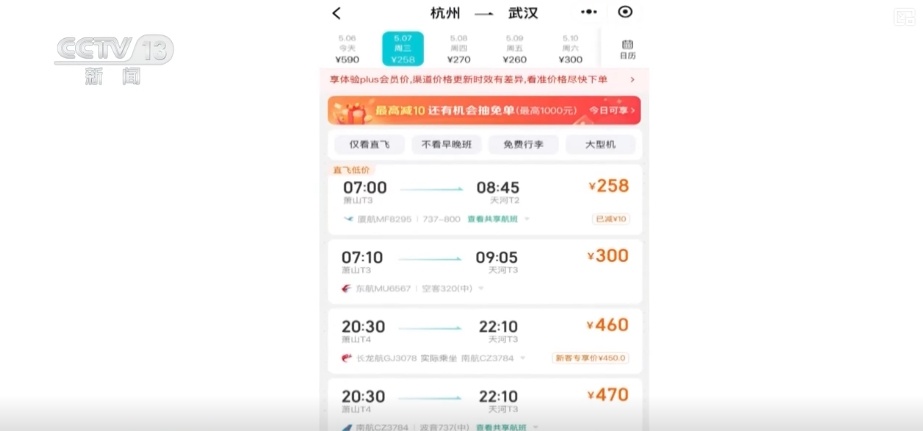

央视网音讯:“五一”假日往后,机票、酒店、跟团游等多项旅行产品价格遍及回落,尤其是一些抢手旅行城市,此刻挑选错峰出游,天然是性价比拉满。“五一”假日刚过,多家在线旅行预定渠道的机票价格遍及下降。例如,

...[详细]

央视网音讯:“五一”假日往后,机票、酒店、跟团游等多项旅行产品价格遍及回落,尤其是一些抢手旅行城市,此刻挑选错峰出游,天然是性价比拉满。“五一”假日刚过,多家在线旅行预定渠道的机票价格遍及下降。例如,

...[详细]

-

武汉水务部分加强应急值守。湖北日报讯 记者黄磊、通讯员刘静怡)5月8日17时,武汉市水务局发布强降雨应对动态通报。通报显现,5月8日0时至17时,武汉市呈现大到暴雨,累计雨量为:汉口区域57.4-97

...[详细]

武汉水务部分加强应急值守。湖北日报讯 记者黄磊、通讯员刘静怡)5月8日17时,武汉市水务局发布强降雨应对动态通报。通报显现,5月8日0时至17时,武汉市呈现大到暴雨,累计雨量为:汉口区域57.4-97

...[详细]

-

2025年4月7日下午3点,湖北交投京珠运营公司应城西收费站进口超宽车道内,一辆客车忽然熄火停驶。当班收费员发现异常后,当即上前问询状况,得知车辆因毛病无法发动。为防止车道拥堵,收费员决断与司机协作推

...[详细]

2025年4月7日下午3点,湖北交投京珠运营公司应城西收费站进口超宽车道内,一辆客车忽然熄火停驶。当班收费员发现异常后,当即上前问询状况,得知车辆因毛病无法发动。为防止车道拥堵,收费员决断与司机协作推

...[详细]

-

湖北日报讯记者曾莉)5月7日夜间至8日白日,湖北省呈现大范围降雨,部分地区遭受暴雨、雷暴劲风和冰雹等强对流气候。省气候局已于7日17时30分发动严重气候灾祸暴雨)IV级应急呼应。据气候监测,7日夜间至

...[详细]

湖北日报讯记者曾莉)5月7日夜间至8日白日,湖北省呈现大范围降雨,部分地区遭受暴雨、雷暴劲风和冰雹等强对流气候。省气候局已于7日17时30分发动严重气候灾祸暴雨)IV级应急呼应。据气候监测,7日夜间至

...[详细]

-

湖北日报讯 记者刘畅、实习生潘雅芳、黎霞)5月7日,武汉市生态环境局洪山分局颁布湖北省首份“活页制”排污答应证。这一立异形式经过活页装订灵敏替换答应证单页内容,处理了传统排污答应每次改变有必要“整本换

...[详细]

湖北日报讯 记者刘畅、实习生潘雅芳、黎霞)5月7日,武汉市生态环境局洪山分局颁布湖北省首份“活页制”排污答应证。这一立异形式经过活页装订灵敏替换答应证单页内容,处理了传统排污答应每次改变有必要“整本换

...[详细]

-

5月8日,在华中科技大学工程实践立异中心,智能花灯制造、汉绣数字规划制造两门课程招引不少学生前来参与,体会“非遗+科技”的共同魅力。湖北日报全媒记者 何宇欣 通讯员 左盈 摄)。

...[详细]

5月8日,在华中科技大学工程实践立异中心,智能花灯制造、汉绣数字规划制造两门课程招引不少学生前来参与,体会“非遗+科技”的共同魅力。湖北日报全媒记者 何宇欣 通讯员 左盈 摄)。

...[详细]

-

楚天都市报极目新闻讯记者陈希)武汉昨日16时气温29.7℃,体感温度30.9℃,有市民朋友现已开空调了。千万留意!劲风大雨、雷暴冰雹等今日午后来袭,气候形势非常杂乱,留意安全。武汉气象部门估量,11日

...[详细]

楚天都市报极目新闻讯记者陈希)武汉昨日16时气温29.7℃,体感温度30.9℃,有市民朋友现已开空调了。千万留意!劲风大雨、雷暴冰雹等今日午后来袭,气候形势非常杂乱,留意安全。武汉气象部门估量,11日

...[详细]

-

110余家单位组团赴南京揽才 博士后单人最高可获赞助超150万元

“博聚楚天·共建支点”湖北省2025年南京引才活动现场气氛火热。 省人社厅供图)。湖北日报全媒记者 王成龙。通讯员 楚仁轩。5月8日,“博聚楚天·共建支点”湖北省2025年南京引才活动在南京大学举办。

...[详细]

“博聚楚天·共建支点”湖北省2025年南京引才活动现场气氛火热。 省人社厅供图)。湖北日报全媒记者 王成龙。通讯员 楚仁轩。5月8日,“博聚楚天·共建支点”湖北省2025年南京引才活动在南京大学举办。

...[详细]

“老父亲”的骄傲和慨叹——访歌剧《茶花女》艺术总监廖昌永

“老父亲”的骄傲和慨叹——访歌剧《茶花女》艺术总监廖昌永 欣星、万泉河路幼教教导网:敞开沟通,携手共进

欣星、万泉河路幼教教导网:敞开沟通,携手共进 湖北交通一季度投资额居全国第三

湖北交通一季度投资额居全国第三 中信银行六安分行厚实展开“6.14”征信专题宣扬活动

中信银行六安分行厚实展开“6.14”征信专题宣扬活动